Desde que las sociedades del México antiguo se volvieron sedentarias, los centros de culto de los grupos nómadas de cazadores-recolectores –situados en lugares que eran visitados periódicamente– se convirtieron en edificaciones permanentes ubicadas en el núcleo de los asentamientos, y en muchos sentidos se volvieron el centro de la vida misma. Estas construcciones, en el imaginario colectivo, se conocen como “pirámides”, denominación que también es de uso común entre los especialistas a pesar de que en un inicio tenía connotaciones que la asociaban con otros monumentos, como los de los egipcios, con los cuales no compartían en realidad ni la forma ni su vocación esencial: las pirámides de los egipcios eran mausoleos, las de México tenían como objetivo el culto público.

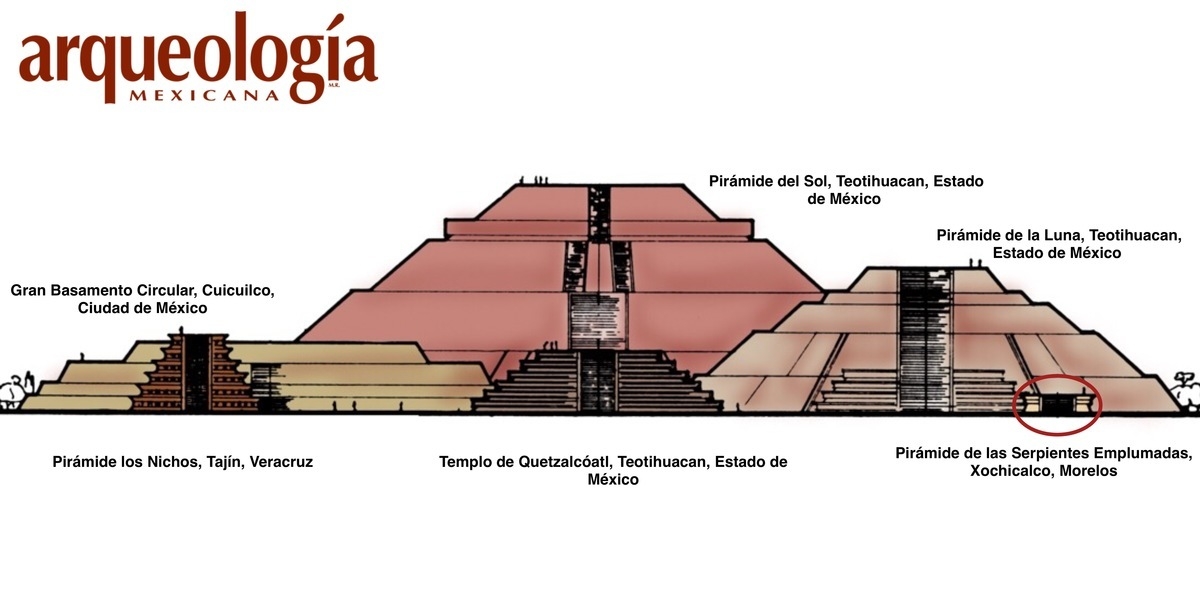

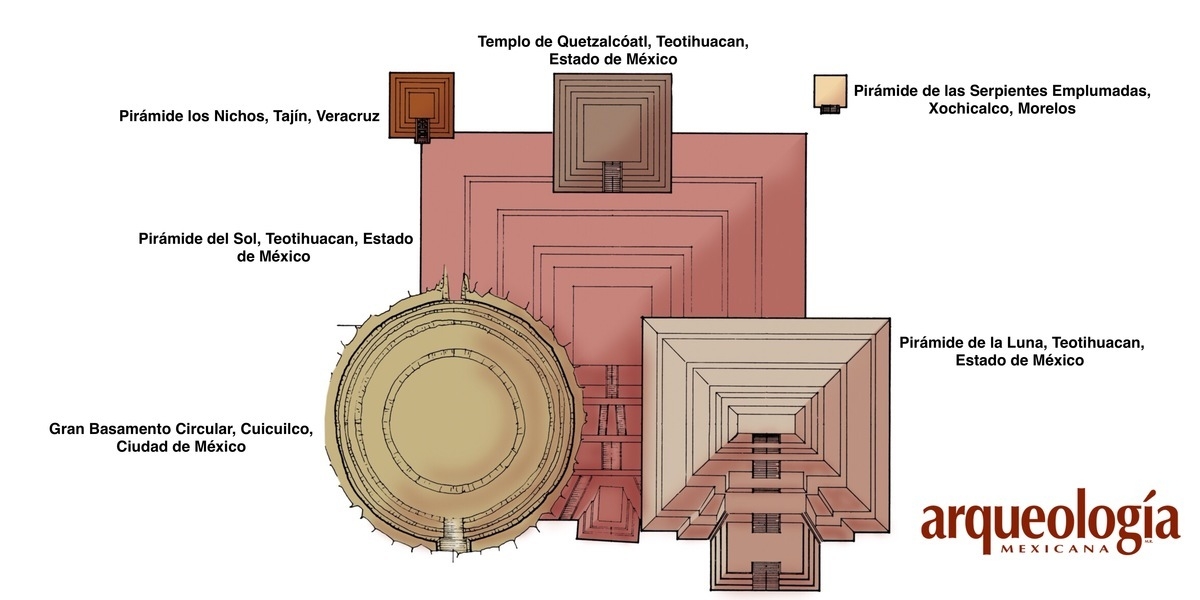

Ante estas edificaciones –de una enorme variedad en cuanto a tamaño, forma y decoración, pero a la vez con denominadores comunes en lo que se refiere a sus dimensiones y su ubicación respecto a las construcciones que las rodeaban–, se congregaban los habitantes del lugar para celebrar sus rituales fundamentales. Las características últimas de estos monumentos proporcionan información no sólo sobre las creencias de un grupo particular en una época determinada, sino que también arrojan luz sobre conocimientos arquitectónicos y de ingeniería. Son además un indicio de la complejidad social, pues es obvio que levantarlas requería de la participación de grandes grupos humanos, cuya sola convocatoria y organización eficiente supone la existencia de un acuerdo.

Además estos monumentos tenían un papel fundamental en la configuración y reiteración de una cosmovisión en la que las pirámides son vistas como representaciones de montañas sagradas que simbolizan el centro del universo.

Tomado de “Las pirámides de México”, Arqueología Mexicana núm. 101, pp. 28 – 29.