Georgina García Sainz

En nuestra mitología el jaguar es un dios fuerte, inteligente y poderoso; encarna la belleza y la ferocidad, los dos polos opuestos. Es el padre que da origen al cruzarse con una mujer a nuestras razas mesoamericanas.

El dios jaguar está vivo. Los ritos lo hacen resurgir del ámbito cosmogónico y del inframundo. Salen en Oaxaca, en los valles, la sierra o la costa; en Chiapas, en la selva lacandona, en los Altos o en el Soconusco.

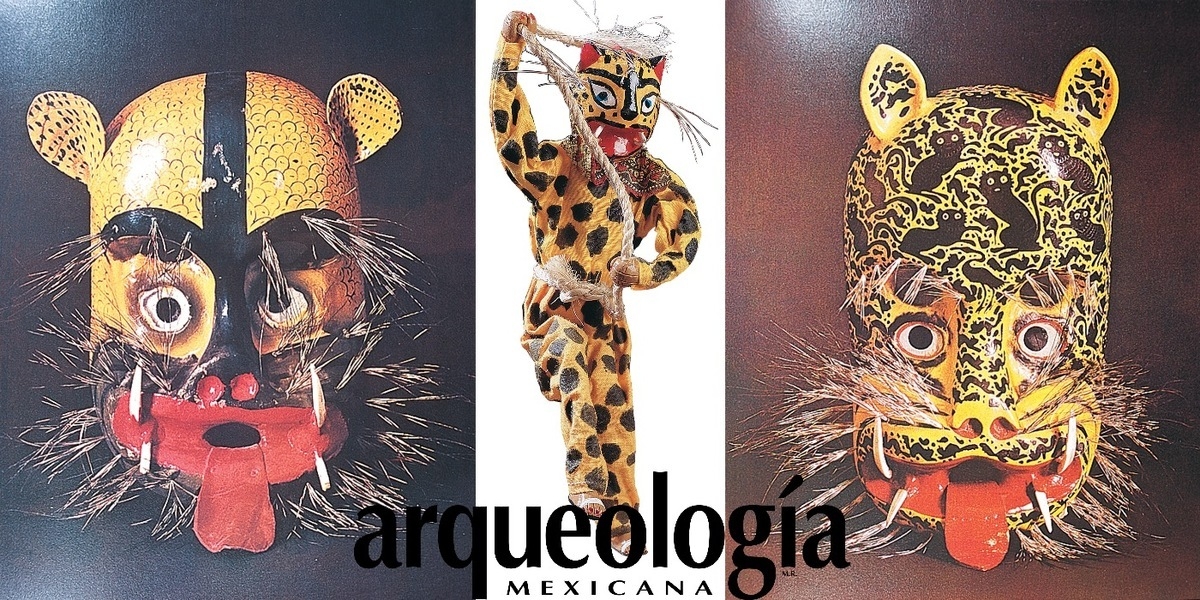

Las máscaras que los personifican son magníficas piezas, la mayoría talladas en madera, policromadas con incrustaciones de dientes, piel, cerdas o espejos, según el estilo estético tradicional de la región. Otras representaciones son las estatuas en cerámica de Amatenango, Chiapas; las recamadas de chaquira de los huicholes de la Sierra del Nayar; los pintados o los bordados en textiles.

Pero, donde más se enseñorea este dios jaguar es en el actual estado de Guerrero. Aparecen en Chichihualco, en las misteriosas danzas que ahí se realizan. Son de admirar la máscara laqueada de Olinalá, los cascos tallados magistralmente en Teloloapan -donde están plasmados varios personajes, como en el teatro griego- y no se diga las danzas del jaguar de Chilapa. El jaguar, el bien y el mal, por ejemplo, son representados por un solo actor.

En la Montaña de Guerrero hay un pueblo pequeño y aislado que se llama Zitlala. Los primeros días de mayo salen los jaguares en un rito impresionante. Hay unos riscos cercanos con cuevas, que son templos de veneración, en las que se ven pinturas rupestres, probablemente de origen olmeca, la más antigua ele nuestras culturas. Ahí está la imagen del dios jaguar haciendo el amor con una mujer.

El rito empieza en la noche. Suben al pico más alto, con hachones encendidos, a celebrar una ceremonia que nunca ha sido presenciada por extraños, donde curiosamente, desde tiempos prehispánicos, comulgan con tortillas y mezcal como alimentos divinos. A la mañana siguiente bajan por delante las mujeres con sus músicos, bailando. Van ataviadas con sus vistosos trajes: una amplia falda con cenefas horizontales -bordadas en brillantes colores con animales y plantas de la región-, un huipil blanco, también bordado, y las casadas con un collar de ámbar brincándole en el pecho.

Por otro lado, en un recodo del río, casi seco pues es de estiaje, van apareciendo los jaguares. Surgen chapoteando o bajan brincando de las laderas de las montañas. Portan un casco hecho de tiras de cuero con ojos saltones en tubos, cerrados con espejos que encandilan con la luz del brillante Sol y fauces rugientes con colmillos de jabalí. Van rodeados de seres del inframundo y sus máscaras humanas llevan adheridos animales que habitan en las cuevas de la noche: murciélagos, serpientes o alacranes venenosos; portan un gran sombrero de petate y un traje de costal. Luego desaparecen y quedan los jaguares. Se van juntando, rugiendo, en una gran rueda. En el centro está un anciano chamán que dirige la lucha. Salen dos al centro blandiendo un fuete cuyas puntas tienen piedras. Saltan los felinos, se atacan bramando hasta dejar al rival en el suelo, derrotado. Viene otro y otro hasta quedar el que no ha caído, victorioso. Éste será el que reinará. Su poblado, al que representa, tendrá todo el año la primacía. Entonces regresan los seres del inframundo, rodeando a su jaguar; algunos heridos desaparecen en la maleza. Han pasado horas bajo un Sol pesado y seco. Cae la tarde y con ella ¡la primera lluvia ele la temporada! Llegan al centro del pueblo los jaguares rodeados de su corte abominable y bailan juntos con hombres, mujeres y niños, alzando los brazos y empapados con el agua fresca que cae del cielo.

Georgina García Sáinz. Investigadora del arte popular mexicano.

García Sáinz, Georgina, “El jaguar, dios y origen de nuestra raza indígena”, Arqueología Mexicana núm. 72, pp. 17.

Texto completo en la edición impresa. Si desea adquirir un ejemplar: