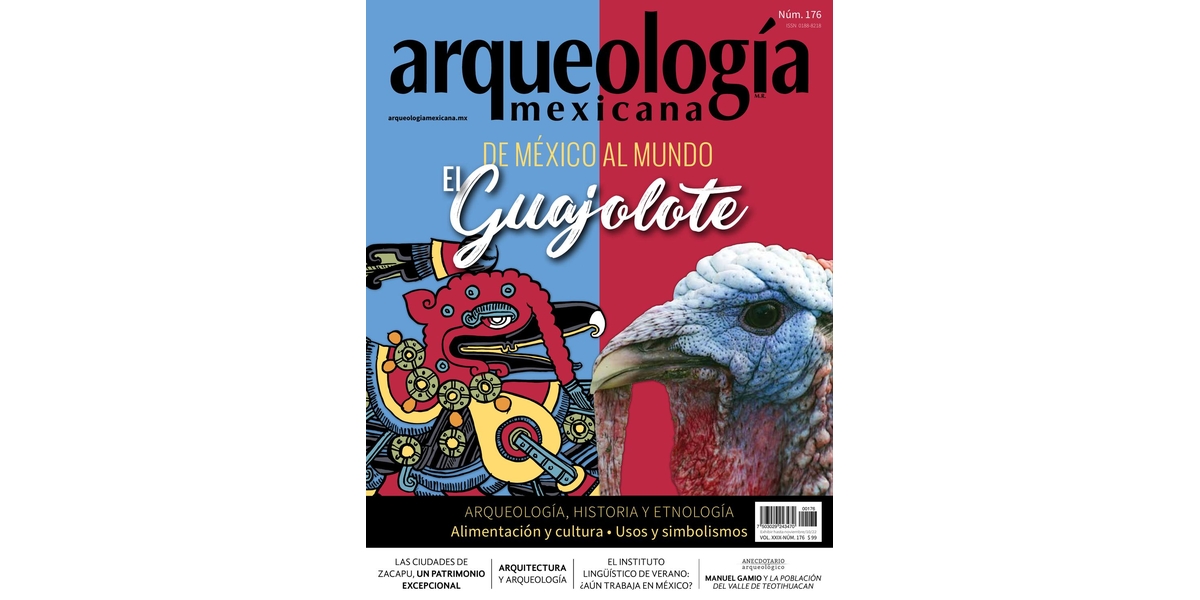

La presencia del guajolote en México está íntimamente entramada con la historia y la cultura de Mesoamérica. Sus orígenes como animal doméstico se remontan a los de inicios de la agricultura; lo que se advierte es su antigua presencia en la organización social de los campesinos milperos. La unidad fundamental de las sociedades mesoamericanas está constituida por la dualidad del trabajo en la milpa y en la casa, ejes conceptuales de la cosmovisión mesoamericana. Los guajolotes o pavos se identifican con el género Meleagris, un grupo de faisanes endémicos americanos, que comprende dos especies: el guajolote ocelado (M. ocellata) y el guajolote norteño o silvestre (M. gallopavo). Esta última especie durante los últimos diez años tuvo un renovado proceso de investigación, principalmente desde la arqueogenética, la paleoecología y la biogeografía, lo cual nos ha permitido comprender las distintas estrategias para su manejo, crianza y domesticación plena.

En este número se aborda el estudio del guajolote desde distintas perspectivas: sus nombre y “voces”, el guajolote norteño, su presencia en un sitio arqueológico de Oaxaca, su cintillo o carúncula, el pavo ocelado, guisos con guajolote, su crianza entre los chuj, su papel en la Danza de los Voladores.

CONTENIDO

Semblanza. Raúl Noé Matadamas Díaz, Nelly Robles García, p. 11. Tlacahuepan, Xavier Noguez, pp. 12-15. Arqueología y Arquitectura, Eduardo Matos Moctezuma, pp. 16-21. El Instituto Lingüístico de verano: ¿Aún trabaja en México?, Alicia M. Barabas, pp. 22-25. Las voces del Guajolote, Andrés Medina Hernández, pp. 26-31. El guajolote. Un viaje desde Mesoamérica al mundo, Eduardo Corona Martínez, pp. 32-37. Guajolotes en los contextos arqueológicos domésticos en Yacuita, Mixteca Alta, Oaxaca, Nelly M. Robles García, pp. 38-42. El cintillo del guajolote. Usos y abusos de un órgano singular, Nicolas Latsanopoulos, pp. 43-48. El pavo ocelado. De la milpa al altar a través de los siglos, Carlos Miguel Varela Scherrer, pp. 49-53. De pozoles y aguaceros. El guajolote en la cocina señorial y ritual de los nahuas prehispánicos, Elena Mazzetto, pp. 54-59. Ak’ach. El guajolote entre los chuj, Fernando Guerrero Martínez y Cristóbal Pérez Tadeo, pp. 60- 64. El guajolote: víctima sacrificial y “limpiador” en la Danza de los Voladores, Luisa Villani, pp. 65-69. Las cuatro ciudades del malpaís de Zacapu, Michoacán. Un excepcional patrimonio geoarqueológico revelado por el láser, Grégory Pereira y Marion Forest, pp. 70-77. El gran acuífero de la península de Yucatán. Su importancia y los riesgos que corre en el presente, pp. 78-79. ¿Araña o Axólotl? Animales celestes que acompañan al Sol y a la Luna, Manuel A. Hermann Lejarazu, pp. 80-81. Manuel Gamio y la población del Valle de Teotihuacan, Eduardo Matos Moctezuma, pp. 82-83. Leyendo los huesos. La bioarqueología en el proyecto del Tren Maya, U lu’umil maaya wíiniko’ob, Nancy Gelover Alfaro, Gloria Islas Estrada, Jorge Arturo Talavera González, pp. 84-89. Salvamento arqueológico en el proyecto del tren maya, INAH, p. 90.