Desde las costas mayas de Yucatán hasta los lagos tarascos del actual Michoacán y más hacia el norte, los españoles de principios del siglo XVI atestiguaron en los centros ceremoniales evidencias de seres humanos destazados. Hoy en día, son frecuentes las evidencias arqueológicas de estas prácticas. Por medio de las indagaciones de los franciscanos en el siglo XVI quedó claro que los antiguos nahuas, al lado de prisioneros de guerra, durante algunas fiestas religiosas consumían esclavos que personificaban dioses, en náhuatl teoqualo o “se come al dios”. Por supuesto, cualquier similitud con la eucaristía, sea por medio del consumo de una deidad-efigie de amaranto y miel, o como un esclavo divinizado, era totalmente inaceptable. En el mundo indígena existen múltiples formas de canibalismo. Sin embargo, en el pensamiento occidental, al hablar de “canibalismo” se limita el enfoque casi exclusivamente a la noción (errónea como veremos) de un ser humano que devora a otro ser humano, una mirada que ha dificultado considerablemente su comprensión. Integrar antropofagia (aquí lo entendemos como sinónimo de canibalismo) en una dinámica cosmológica de depredación puede acercarnos más a su entendimiento.

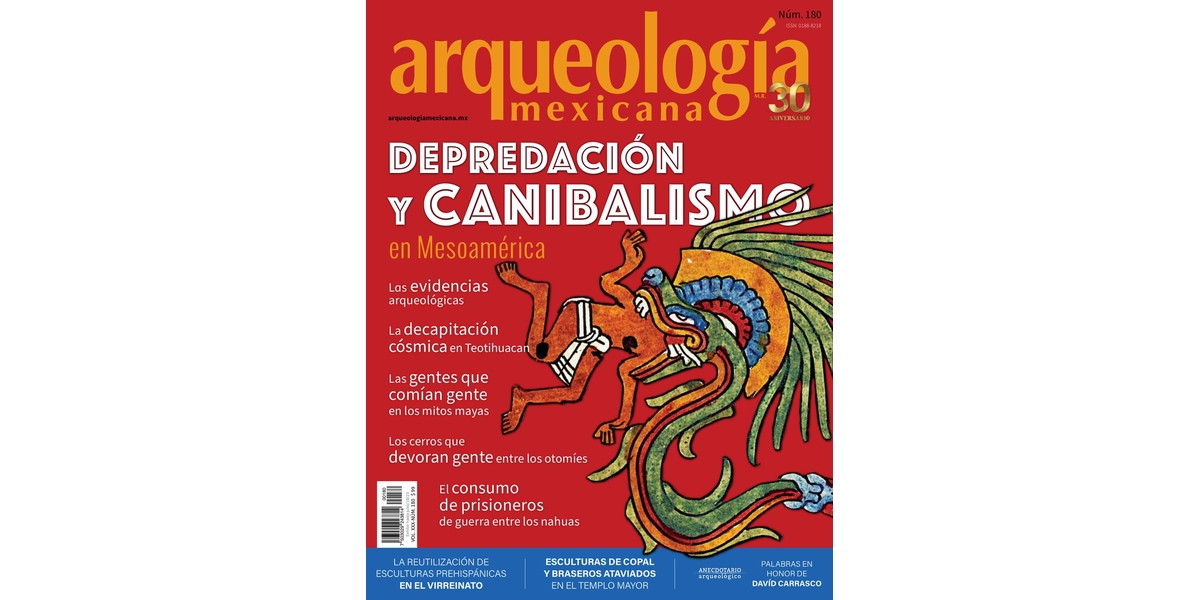

El conjunto de textos que se presentan en este volumen bajo el título “Depredación y canibalismo” permite acercarnos a una forma particular de interacción mesoamericana: por medio de la boca se establece un vínculo entre seres de distintos ámbitos. En cada análisis, encontraremos facetas distintas de esta depredación con distintos enfoques teóricos, que expresan las múltiples formas de canibalismos. Cada especialista sitúa el consumo en un contexto particular, asociado a un pensamiento específico. Tanto en la mitología como en la iconografía, en los restos óseos, o en los datos históricos y etnográficos, encontramos evidencias del papel que juega la devoración en las sociedades indígenas.

CONTENIDO

Semblanza. Enrique Florescano (1937-2023), Editorial, p. 11. Reseñas, Editorial, p. 11. pp. 10-11. El enigma del glifo toponímico de Malinalco, Xavier Noguez, pp. 12-15. Cosmovisión y discurso codificado en el Monumento 19 de la Venta, Tabasco, Hugo Herrera Torres, pp. 16-20. Esculturas de Copal y braseros ataviados en la Ofrenda 141 del Templo Mayor de Tenochtitlan, Alejandra Aguirre Molina, pp. 21-27. Depredación y canibalismo. Una breve introducción, Stan Declercq, pp. 28-33. Las gentes que comían gente. La antropofagia en los mitos mayas de las eras cósmicas, Oswaldo Chinchilla Mazariegos , pp. 34-37. La depredación como metáfora sacrificial, Javier Urcid, pp. 38-44. Evidencias de antropofagia en el registro mortuorio mesoamericano, Vera Tiesler, Judith L. Ruiz González, pp. 45-52. Los cerros que devoran a la gente. La “experiencia otomí” en la Sierra de las Cruces y Montealto, estado de México, Carlos Arturo Hernández Dávila, pp. 53-57. La decapitación del depredador cósmico en Teotihuacan, Nicolas Latsanopoulos., pp. 58-63. El consumo de un prisionero de guerra entre los nahuas del Posclásico Tardío, Stan Declercq, pp. 64-67. La mona que acabó en tahona. Reutilización de esculturas prehispánicas en el México virreinal, Leonardo López Luján, Eduardo Escalante Carrillo, pp. 68-77. Narrativas de Dueños del Cerro y rituales en un cerro sagrado, Alicia M. Barabas, pp. 78-79. Acóatl. Serpiente de agua y otras serpientes maravillosas, Manuel A. Hermann Lejarazu, pp. 80-81. Palabras en honor de David Carrasco, Eduardo Matos Moctezuma, pp. 82-83. La travesía subterránea del Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya. Registro del legado cultural en los sistemas kársticos, Helena Barba-Meinecke, Manuel Pérez Rivas, Ma. Fernanda Ramírez Islas, Hugo E. Salgado Garrido, Jesús Manuel Gallegos Flores, pp. 84-89. Infografía. Salvamento arqueológico en el proyecto tren maya, INAH, 90-91.