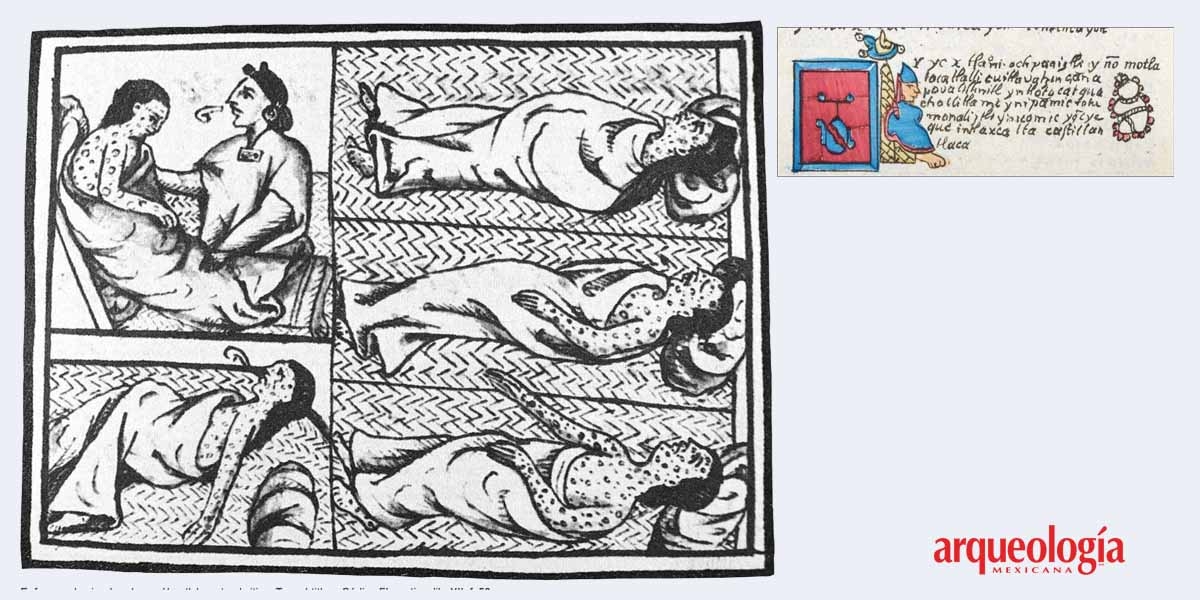

En este trabajo se explica de manera simple un proceso muy complejo: los padecimientos que produjeron el más devastador y continuo despoblamiento en las tierras que después de haberlas conquistado los castellanos llamaron Nueva España. Sin embargo, lo haremos a través de lo que guardaron en su memoria los nativos y que representaron en los llamados códices coloniales mexicanos, como la Tira de Tepechpan.

Antes que nada debemos entender que compartir las enfermedades infectocontagiosas con otros animales (zoonosis) nos recuerda nuestra propia naturaleza, la que hemos olvidado desde que los filósofos franceses dijeron que somos animales racionales; no obstante, al paso de los siglos la domesticación o contacto casual con algunos de ellos nos contagió sus males, como ha sucedido con las influenzas porcina y aviar, por citar los casos más recientes. Si históricamente el fenómeno

ha provocado severos estragos entre los humanos, este proceso se complicó aún más cuando la conquista castellana trajo al continente nombrado por ellos América flora y fauna desconocidas.

La primera pandemia de viruela tardó en llegar de Cádiz a Tenochtitlán 28 años, de 1493 a 1521, y los nativos que sobrevivieron a ella plasmaron en documentos semi-occidentalizados o códices, a los cuales nos vamos a referir, los desastres que padecieron. Se ha dicho que fue un esclavo negro que venía de Cuba con Pánfilo de Narváez el que contagió a los indios al desembarcar en Veracruz. A menos de que el esclavo tuviera cinco años de edad esto resulta ser falso, pues también venían en el barco por lo menos 15 nativos caribes, quienes durante la travesía, que duró tres meses, mantuvieron viva la enfermedad o fallecieron a causa de ella.

En fin, ese grupo portador, que venía en persecución de Cortés, difundió la viruela. Los aliados tlaxcaltecas que enfermaron perdieron la primera batalla contra los mexicas, pero sirvieron sin saberlo de reservorio y transmitieron al mundo lacustre la enfermedad. Muchos gobernantes fallecieron entonces: Cuitláhuac de México, Maxiscatzin de Tlaxcala, Totoquihuatzin de Tlacopan, Yotzintli de Tzacualtitlán-Tenanco, Xuchitzetzetlzin de Tula, mientras que otros, como Cuauhtémoc o el hijo de Maxiscatzin, no se contagiaron, lo que aún no ha sido posible explicar.

Los continuos viajes desde Europa y África provocaron que se dispersaran por América, casi cada diez años, por lo menos cinco de las enfermedades infectocontagiosas de mayor mortalidad: viruela o hueyzáhuatl , sarampión o tepitonzáhuatl , paperas o quechpotzahualistli, tos ferina o tos chichimeca y la peor de todas, la peste o matlazáhuatl .

Elsa Malvido. Investigadora de historia en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Publicó sobre demografía histórica, epidemias y rituales mortuorios en Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Venezuela, Chile, Argentina y Europa

Tomado de Elsa Malvido, “La primera gran pandemia de viruela (1520)”, Arqueología Mexicana, núm. 101, pp. 22-27.