Tres inquisiciones funcionaron en la Nueva España. La primera, llamada monástica, fue llevada a cabo por las tres órdenes encargadas de evangelizar el nuevo virreinato: los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Abarcó los años 1522-1533 y se caracterizó por una actividad intensa, si bien puntual y expedita, encaminada a reprimir las idolatrías aún muy frecuentes entre algunos sectores de las élites indígenas, así como las múltiples faltas a la ortodoxia cometidas por una población española particularmente revoltosa. Vino después la inquisición episcopal, dependiente de la Mitra, que perduró hasta 1571 y que, a grandes rasgos, siguió los mismos lineamientos que la institución anterior.

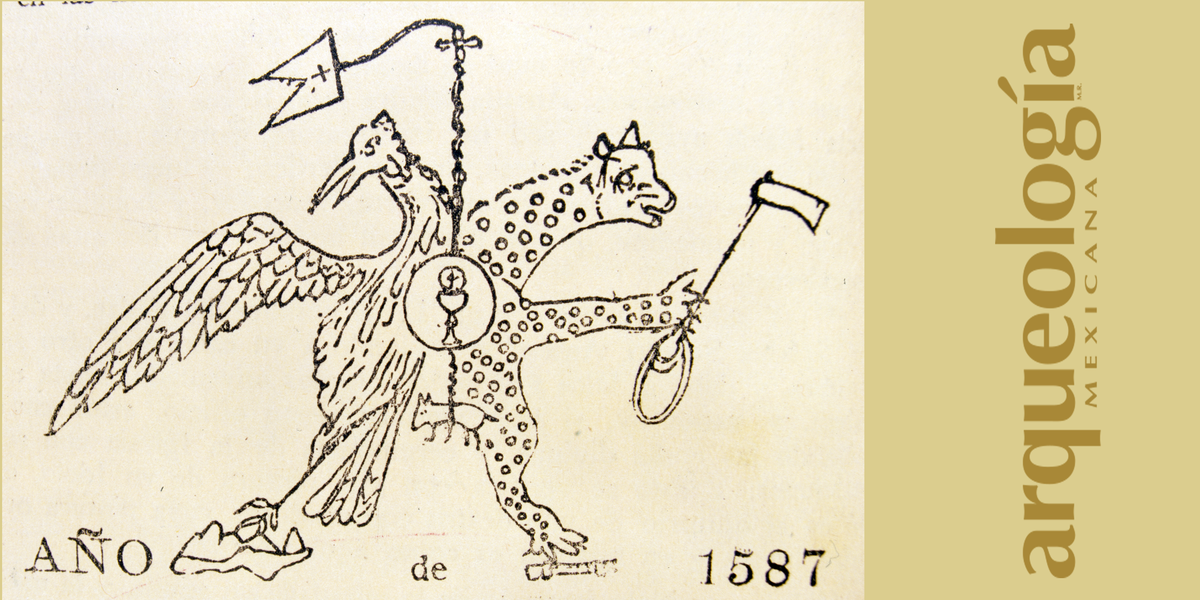

Si bien ambas fueron activas y a menudo severas, no lograron extender sobre el vasto territorio novohispano y su heterogénea población el control eficiente que una situación local cada vez más compleja y los intereses de la Corona requerían a fines del siglo XVI. Por lo tanto, en la Nueva España se estableció en 1571 –al igual que se hizo en el Perú y más tarde en el virreinato de la Nueva Granada– un tribunal del Santo Oficio que, como los demás tribunales metropolitanos, dependía de un organismo central: el Consejo de la Suprema y General Inquisición, llamado comúnmente “la Suprema”.

Este tribunal se mantuvo vigente hasta la Independencia, aunque su actividad decayó sensiblemente en el transcurso del siglo XVIII. Si bien sus procedimientos se apegaron por regla general a los códigos inquisitoriales aplicados en los demás tribunales de los reinos y posesiones españolas, no excluían cierta adaptación a la situación local y concretamente a la americana, lo cual es notorio tanto por la naturaleza de los delitos que fueron denunciados como por la de aquellos que fueron efectivamente perseguidos, así como por las sentencias que imponían los jueces.

Dos consideraciones se imponen antes de abordar el tema que nos ocupa. En primer lugar, es preciso recordar que el Santo Oficio de la Inquisición, tal y como fue entronizado en el siglo XIII en el sur de Francia, tuvo como fin primordial el combatir la herejía de los albigenses, quienes profesaban una religión maniqueísta de origen oriental. Más tarde, en su versión hispánica, el tribunal se dedicó ante todo a perseguir las heterodoxias derivadas del mosaísmo y del Islam, que subsistían entre quienes acababan de convertirse al cristianismo, y, a partir de la Reforma, las que se inspiraban en el erasmismo y el protestantismo, considerado este último como una herejía por el catolicismo romano.

En consecuencia, los delitos religiosos menores, como las blasfemias o las supersticiones, aunque eran detectados, abundantemente denunciados y se les castigaba con frecuencia, nunca fueron considerados por el Santo Oficio español como delitos de extrema gravedad, a diferencia de lo que sucedió en otros tribunales europeos, tanto laicos como eclesiásticos. Esto es particularmente válido a partir de las primeras décadas del siglo XVII, en cuanto se refiere al tratamiento que el Santo Oficio reservó a las brujas, hechiceras y demás adeptos de las llamadas “supersticiones” o “abusiones”. Los inquisidores españoles en general, a menudo formados en los mejores colegios universitarios y marcados por las ideas racionalistas de Santo Tomás de Aquino, fueron reacios a aceptar la banalización de la intervención diabólica en la vida cotidiana de los humanos y vieron sobre todo en las xorguiñas vascongadas primero, y luego en las hechiceras españolas, mestizas y mulatas, a pobres mujeres ignorantes y fantasiosas dadas a ilusionarse a sí mismas y a “embaucar”, o sea, engañar a cuantos daban crédito a sus relatos.

Por otra parte, el Santo Oficio en América debía proceder sólo en contra de los españoles, negros, mulatos y mestizos, pues los indígenas, considerados cono neófitos, quedaban expresamente excluidos de su jurisdicción y sometidos en cambio a la justicia eclesiástica ordinaria, usualmente mucho menos rigurosa que la inquisitorial. Por tanto el gran número de indígenas mencionados en los documentos del Santo oficio Mexicano no deben engañar: aunque parecen frecuentemente como proveedores de sustancias y como responsables de prácticas condenadas por la ortodoxia católica, no fueron sometidos a procesos por parte del severo tribunal.

La herencia prehispánica

Las destrucciones efectuadas por los primeros evangelizadores, y luego la política de occidentalización de los naturales puesta en práctica por la Corona a partir de la segunda mitad del siglo XVI, no lograron en absoluto acabar con el inmenso acervo cultural indígena.

Porque si bien se destruyó efectivamente todo lo que se pudo o lo que pareció imprescindible erradicar para establecer los cimientos del nuevo orden –los templos, los ídolos, los códices, la casta sacerdotal, los sacrificios humanos y el canibalismo ritual, la poligamia, etc.–, no fue posible desterrar un sinfín de creencias y prácticas ligadas a la vida diaria de los hombres.

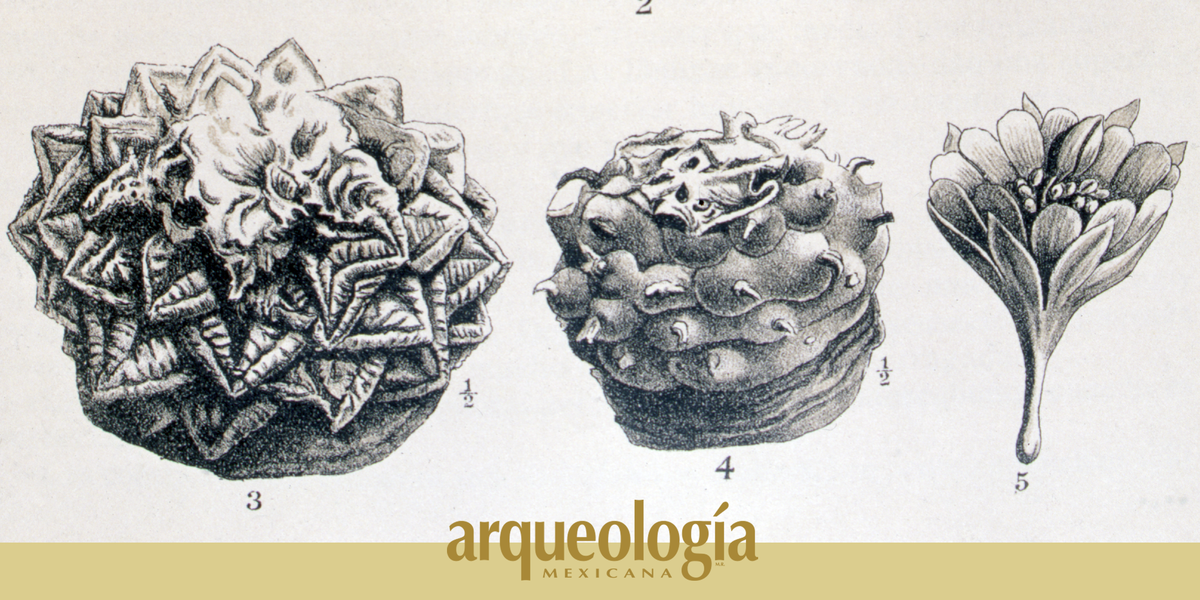

Así, protegidos por su misma irrelevancia y generalización, sobrevivieron gran parte de los ritos relacionados con los ciclos de la vida biológica, desde el nacimiento hasta la muerte, incluyendo obviamente los accidentes y las enfermedades; los ritos que acompañaban el paso de las estaciones y sus repercusiones en las faenas agrícolas, así como los que permitían enfrentar las emergencias emocionales, como el amor, el odio, el temor, el sentimiento de impotencia, el deseo de venganza, de riqueza, etc.

En otras palabras, se destruyó lo más visible, institucional e incompatible con el cristianismo y la occidentalización, pero permaneció prácticamente indemne buena parte de lo que constituía la trama de la vida diaria de la mayoría del pueblo llano.

En efecto, para un español ignorante o letrado, el uso de remedios caseros preparados con hierbas o sustancias supuestamente dotadas de propiedades curativas, y respaldados además con oraciones y conjuros de inspiración religiosa, era algo común y que formaba parte de lo que llamaríamos hoy en día la cultura popular.

En consecuencia, no se vio a priori nada reprensible ni realmente sospechoso en buena parte de las prácticas indígenas relacionadas con la salud, las actividades agrícolas o incluso el control de los fenómenos naturales. Esto explica sin duda que en las primeras décadas de su funcionamiento, el Santo Oficio novohispano, ocupado en perseguir herejes protestantes, judíos encubiertos, bígamos, blasfemos y malos católicos, haya prestado poco interés a las creencias y prácticas inspiradas en las antiguas culturas indígenas, las que, además, no pertenecían a su jurisdicción.

Solange Alberro. Doctora en historia por la Sorbona de París, 1984. Investigadora del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Directora de Historia Mexicana y autora de varios libros, entre los que se cuenta El águila y la cruz. Orígenes religiosos de la conciencia criolla, El Colegio de México/FCE, de próxima aparición.

Alberro, Solange, “Las “abusiones” de origen prehispánico”, Arqueología Mexicana, núm. 36, pp. 58-63.

Texto completo en la edición impresa.