El avance de los conocimientos arqueológicos, que se consolidaría con la “profesionalización” e institucionalización creciente de la disciplina, en torno a las actividades del Museo Nacional, sobre todo luego de su reorganización en 1877, activaría el interés en el uso de lo prehispánico como signo de identidad nacional, oficialmente promovido por el Estado tanto al interior como al exterior del país. Y, hay que subrayarlo, no de lo prehispánico en general, sino, en específico, de lo relacionado con las culturas del altiplano, en un deliberado alarde centralizador. Quizá la prueba más contundente la ofrece el concurso, y el diseño consecuente, del pabellón mexicano para la Exposición Universal de París de 1889. Dos proyectos se presentaron a la contienda: uno de ellos, cuya ecléctica ornamentación privilegiaba mayoritariamente la presencia de lo maya, significativamente fue rechazado en favor del segundo, que traducía en términos metálicos (el material propio de la construcción moderna) la apariencia de un teocalli del altiplano. No por acaso, se le designó popularmente en París como el “Palacio azteca”. Siguiendo un elaborado plan iconográfico trazado por Antonio Peñafiel (autor de la propuesta, junto con el ingeniero Antonio M. Anza), Jesús Contreras se encargó de modelar y hacer fundir en bronce 12 grandes relieves con figuras de deidades y caudillos antiguos, en los que se resumía la trayectoria de esplendor y caída del poderío mexica.

Los dioses de la fertilidad y la abundancia, de las artes y del comercio (cuyos atributos tomó Contreras de fuentes del siglo XVI, como el Atlas de Durán y el Códice Florentino, aunque les dio una solución figurativa con base en formas rotundas y proporciones regularizadas al gusto occidental) le daban un tinte mítico e intemporal a los afanes modernizadores del régimen porfirista, que intentaba consolidar la imagen de México como una nación rica en recursos naturales, con una secular y bien asumida tradición histórica y un gobierno estable y fuerte, con el propósito de atraer las inversiones que el país requería.

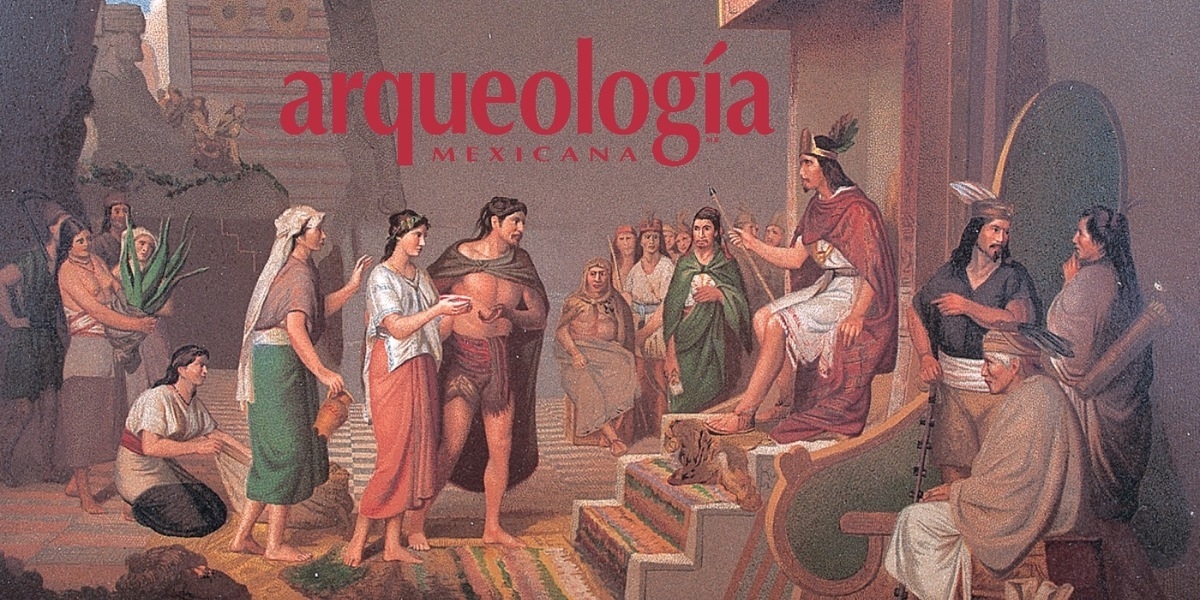

Para entonces (1889), los asuntos prehispánicos ocupaban un lugar importante en la iconografía de la pintura académica. Desde 1869, las autoridades de la Academia establecieron un concurso para premiar los mejores cuadros de tema histórico nacional que se presentarían en la exposición que tendría lugar a finales de aquel año. Fue entonces que José Obregón remitió al concurso El descubrimiento del pulque, obra señera en la aclimatación de este género de antiguos relatos, oscilante entre lo legendario y lo histórico, que gradualmente se fue imponiendo. La escena representada tenía lugar en el palacio del rey de Tula, Tecpalcatzin, en el momento del mayor esplendor del “imperio” tolteca.

Se percibe en los años de la República restaurada, y durante los primeros tiempos del porfiriato, una predilección por evocar los logros culturales y artísticos de las antiguas culturas indígenas en su apogeo: Tula, con Tecpalcatzin o Quetzalcóatl, y Texcoco, con Nezahualcóyotl. Ya para entonces la conquista se presenta como un asunto de gran interés dramático, pero se prefiere destacar la actuación heroica de personajes como Xicoténcatl el Mozo y como Cuitláhuac. Es entonces cuando se representa más veces el episodio de la Noche Triste.

Tomado de Fausto Ramírez, “Emblemas y relatos del mundo prehispánico en el arte mexicano del siglo XIX”, Arqueología Mexicana núm. 100, pp. 54-61.

Texto completo en la edición impresa. Si desea adquirir un ejemplar:

http://raices.com.mx/tienda/revistas-arqueologia-e-identidad--AM100