Lo primero que debe tomarse en cuenta al emitir juicio o comentarios sobre el arte del siglo xx que alberga el Museo Nacional de Antropología es que, salvo aquello que está integrado a la arquitectura, lo que allí existe no tiene carácter primordial, sino complementario. Su función es, por una parte, ilustrativa o emblemática y, por la otra, decorativa. Se trata de creaciones que están sujetas al carácter que el Museo guarda, pero no obedecen propiamente al resurgimiento de un arte público que, como el muralismo en su primera fase terminó por poner a México en el concierto de las vanguardias del arte siglo XX, pese a que, en sentido estricto, el movimiento de pintura mural no se propuso cultivar un vocabulario vanguardista.

El legado prehispánico en sus diferentes vertientes ocupa el mismo lugar en la historia del arte que, por ejemplo, el arte griego, el mesopotámico o el egipcio. No hay manera de competir con los Atlantes de Tula, con Coatlicue, Xipe-Totec, Coyolxauhqui, las estelas mayas, las pinturas de Bonampak o la cerámica del Occidente. Varias de las obras actuales tratan básicamente de ilustrar mitos, repitiendo o estilizando formas que correspondieron a un poderoso inconsciente colectivo que no pretendió narrar, sino simbolizar. Cada época da lo que puede dar. Los artistas convocados por Pedro Ramírez Vázquez durante la última fase de edificación y acondicionamiento del edificio (1963-1964) así lo entendieron y cada uno, conforme a su personal idiosincrasia, hizo lo mejor que pudo. Aquellos artistas que, como Nicolás Moreno, notable paisajista, tuvieron que pintar paisajes, lograron las mejores obras. Los que fueron convocados por el lado del diseño, siguiendo los parámetros ornamentales dictados por el estilo arquitectónico, como ocurre con la celosía de Felguérez, lograron obras nítidas y espectaculares que coadyuvan a la riqueza perceptual de los grandiosos espacios. Otros más, principalmente los que trabajaron en las salas etnográficas, no se vieron ante las formas avasalladoras del arte antiguo y tal vez por eso pudieron explayar en mayor medida su imaginación; tal es el caso de la magnífica pieza de Rafael Coronel que se encuentra en la sala etnográfica de Oaxaca: ocupa un muro relativamente pequeño, que puede verse de manera aislada. Es una pintura que encajaría bien en cualquier museo de arte moderno.

El edificio que alberga nuestro incomparable legado antiguo, patrimonio no sólo de México sino de la humanidad, es sin duda la obra maestra de Pedro Ramírez Vázquez y su equipo, en colaboración con el arquitecto Mijares. Por eso las piezas que están integradas a su arquitectura, como la ya mencionada celosía de Manuel Felguérez, rica en efectos op y que provoca un afortunado contrapunto con las divisiones entre la biblioteca, los salones y los espacios de servicios, ideadas por el propio Pedro Ramírez Vázquez, son las de mayor efecto plástico. Los relieves de José Chávez Morado, tallados en la columna fuente que parece sostener por sí sola la inmensa sombrilla, son también excelentes.

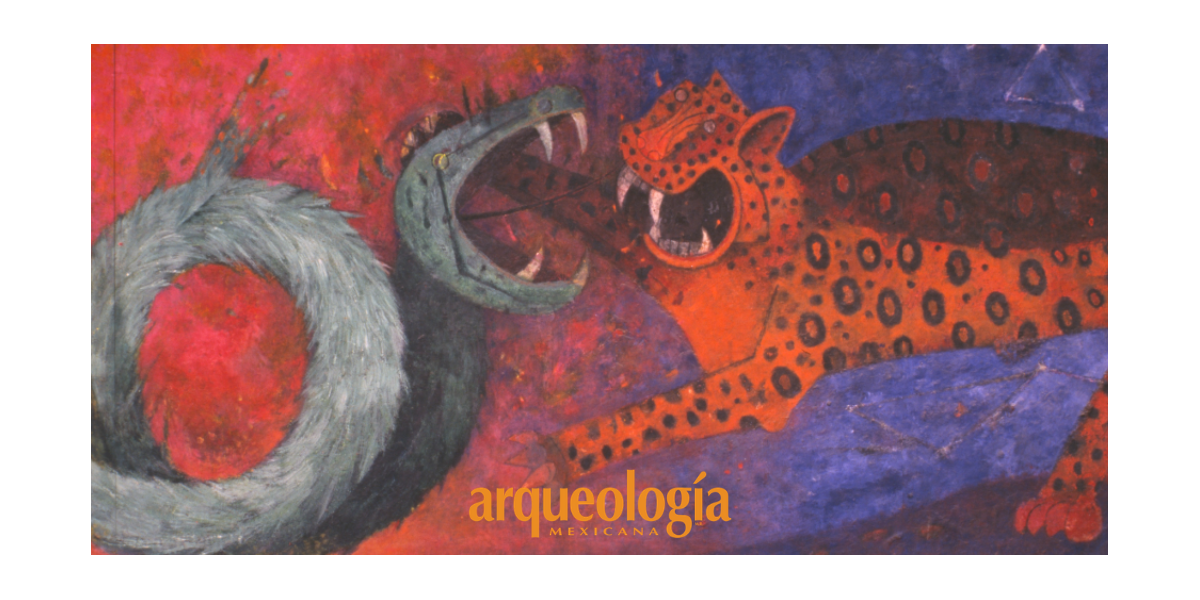

Se me preguntará: Y, ¿qué ocurre con el mural de Rufino Tamayo, que está en primer término para quien inicia el recorrido del edificio? Es una obra sumamente conspicua; imposible no percibirla como pintura por derecho propio. Importante como es, a mí no me parece que esté entre los trabajos más relevantes del maestro oaxaqueño. Si bien la solución es espectacular, las dos grandes figuras protagónicas parecen de utilería. Es probable que la mayoría de los espectadores no lo considere así, incluidos los especialistas. Hay un equilibrio demasiado elemental en la apaisada composición, representativa de la eterna lucha entre las fuerzas del bien y del mal: Quetzalcoatl-Tezcatlipoca, cuyos atributos están referidos al día y la noche, respectivamente; sin embargo, el efecto que provoca esa lucha es más lúdico que dramático.

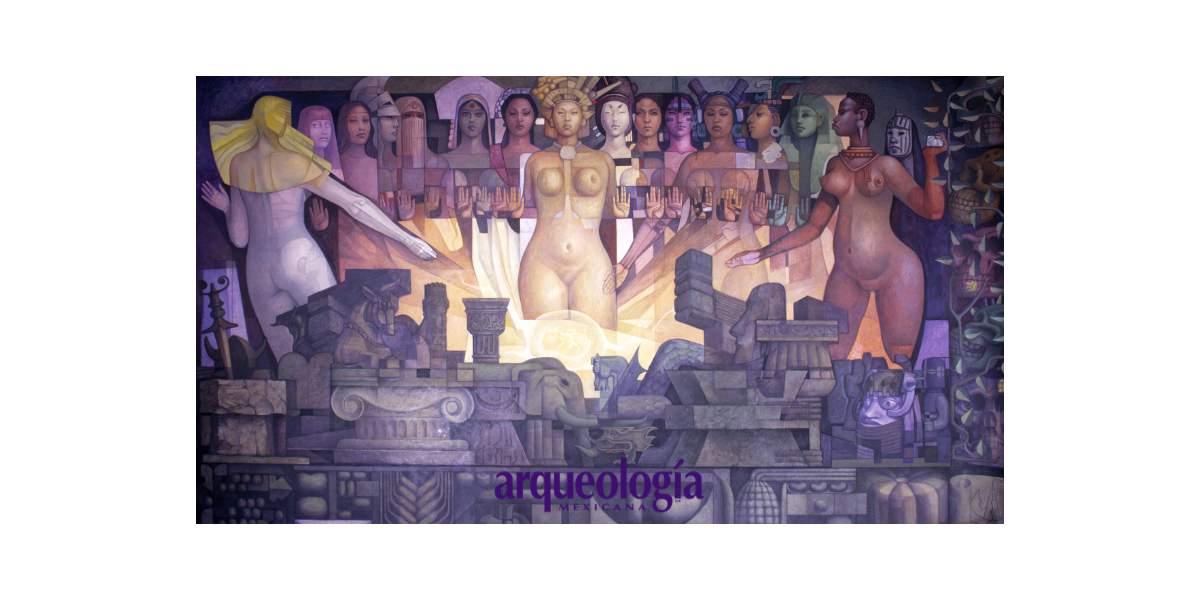

Me parece mejor lograda, guardando las distancias y atendiendo al contexto total de la trayectoria del pintor, la obra de Jorge González Camarena, que abre el ingreso a la sala de Introducción a la Antropología. Con todo y su consabido esquematismo (o precisamente debido a esta condición), el pintor y escultor tapatío ideó una representación convincente de las culturas de la humanidad, personificadas por mujeres que parecen monolitos pintados. Los ilusorios volúmenes de sus cuerpos se eslabonan unos con otros en una composición geométrica, con ciertas reminiscencias déco. Un abigarrado conjunto, poblado de alegorías referidas a las diversas culturas, se encuentra en el plano inferior.

Asimismo, me parece que los relieves de Chávez Morado, tallados en la columna de 11 metros de alto a la que ya hice mención, integran una obra maestra; tengo que decir que su mural sobre el maíz en la Sala de Mesoamérica no resulta convincente. Y en situación similar están otras obras que con mayor o menor fortuna intentan integrarse, a modo de mapas (aunque sólo las pinturas de Luis Covarrubias lo sean realmente) o de guías sintéticas de lectura, a los diferentes ámbitos. Tengo para mí que, salvo que el asistente al museo se lo proponga como tarea voluntaria, en muchos casos ni siquiera repara en ellas. Por eso resultan pertinentes los mapas de Luis Covarrubias, pintados siguiendo el estilo de su hermano Miguel, con predominancia de verdes y azules, nítidos indicadores de las diferentes zonas y lo que contienen; el mejor y más completo de todos se encuentra en la Sala de Occidente; sin embargo, de haberse optado por esa única solución ornamental, la monotonía se habría impuesto indefectiblemente, con todo y que son esas las obras pictóricas que mayormente observan los espectadores, buscando información gráfica sobre las áreas que están contemplando.

Alfredo Zalce uno de los pocos pintores que, junto con Chávez Morado, Raúl Anguiano y Fernando Castro Pacheco, sobrevivieron al auge del movimiento mural (felizmente, los cuatro continúan en plena vida productiva), es autor, entre otras, de las obras que se encuentran en la Sala de los Atlantes de Tula. Puedo decir de ellas que resultan curiosas, sobre todo la que alude al juego de pelota, realizada al estilo comic. En ese mismo sitio hay una pintura muy apaisada, de colorido diluido, que representa el Mercado de Tula. No tiene mayores pretensiones estilísticas y tal vez por ello resulta delicada y grata. Se debe a Jacobo Rodríguez Padilla y se emparenta en cierto modo con la que realizó Antonio Trejo sobre Monte Albán, en la sala del mismo nombre. En ambos casos son perspectivas que parecen inspirarse en las ciudades utópicas pintadas en Italia hacia mediados del siglo xv. Buenos trabajos; casi representaciones de maquetas, pero no carentes de cierta poesía, debido al manejo de la luz uniforme que baña los escenarios.

Pablo O’Higgins supo aprovechar bien los sitios que le fueron asignados. La más ambiciosa de todas sus obras se encuentra en el ámbito de las culturas preclásicas del Centro de México. La disposición espacial es “estereoscópica”, casi simétrica, y amalgama algunos rasgos del Dr. Atl y de José Clemente Orozco. Produce un buen impacto visual, algo grandilocuente. Al recorrer las salas etnográficas del piso superior, O’Higgins vuelve a hacerse presente con el paisaje costumbrista alusivo a un rito nupcial. Es interesante esa pieza, aparte de sus valores propios, porque está inspirada en El baile de la vida del simbolista nórdico Edvard Munch. Es posible que esas salas, mucho menos visitadas que las de la planta baja, sean las que deparen mayores sorpresas pictóricas, la mejor de las cuales corresponde a dos espléndidos paisajes de Nicolás Moreno ubicados frente a frente en el vestíbulo donde se encuentran los baños. Se refieren a la época de secas y a la época de lluvias, respectivamente. Están pintados con amor, con atmósfera. Antes de llegar a ellos, hay una pieza que simula ser una enorme xilografía con una escena de pesca. Y, efectivamente, está grabada en madera por Adolfo Mexiac, pero en sentido inverso al utilizado para grabar una pieza destinada a imprimirse.

Continuando la travesía, el vitral de Carlos Mérida (que ostenta ciertos rasgos reminiscentes de Miró) resulta festivo y refrescante. Lo suceden las piezas de Mathías Goeritz, que en cierto momento acaban por integrar una ambientación; son objetos trabajados con cuerdas de diferentes espesores que siguen trayectorias contrapuestas. Aluden al arte de los indios coras y sobre todo al de los huicholes, pero su sobrio colorido, el del material que les es propio, hace de ellas algo totalmente distinto. Al prescindir de cualquier imaginería, se acentúa su magnífico efecto decorativo, sin por ello anular la alusión mística. Digamos que están en el extremo opuesto a la tónica propositivamente narrativa que guardan obras como las de los maestros Raúl Anguiano, Arturo García Bustos, Fanny Rabel y Regina Raull o como el fresco recientemente realizado por Rina Lazo, que ostenta en primer plano unas naturalezas muertas en verdad espléndidas; su mural es el único que no corresponde al momento en que las demás obras se verificaron.

Del mismo modo, la única pieza ausente del conjunto que inauguró el Museo Nacional de Antropología el 17 de septiembre de 1964 es El mundo mágico de los mayas, de Leonora Carrington, en comodato desde hace tiempo en el Museo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, obra muy representativa de la fértil imaginación de la pintora, ya sea que narre o no contenidos mitológicos mayas. Al cabo, la magia es magia en todo tiempo y lugar.

Teresa del Conde. Doctorado en Filosofía por la UNAM. Catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Directora del Museo de Arte Moderno, INBA. Columnista del periódico La Jornada y ensayista de la revista Vuelta. Autora de varios libros y artículos en publicaciones especializadas.

Del Conde, Teresa, “Arte del siglo XX en el Museo Nacional de Antropología”, Arqueología Mexicana, núm. 24, pp. 68-75.

Texto completo en la edición impresa. Si desea adquirir un ejemplar:

https://raices.com.mx/tienda/revistas-museo-nacional-de-antropologia-AM024