A lo largo de cinco siglos el nombre del último huey tlahtoani mexica ha sido escrito en caracteres latinos de muy diversas maneras tales como Cuauhtémoc, Quauhtémoc, Guatemuci, Guatimuza, Guatimotzin, Cuahutimoc, Guatimuz, Guatemoci, Quatemus y Kwawtemok, entre otras. Además, el nombre ha sido objeto de diversas traducciones e interpretaciones desde la más difundida “águila que cae” hasta la poética “águila del crepúsculo”. Sin embargo, a nivel general poco se conoce acerca de la forma en que se escribía el nombre en la escritura náhuatl, ni se reflexiona acerca de su sentido en el contexto de la cultura náhuatl. Este trabajo aborda brevemente estos asuntos.

Es un hecho cada vez más aceptado que en la antigua Mesoamérica existieron diversos sistemas de escritura que permitieron a los distintos pueblos que los desarrollaron dejar constancia de su pensamiento, hacer registros de los acontecimientos más notables de su historia, asentar los nombres de los personajes más relevantes, así como desarrollar complejos calendarios. El más conocido y renombrado de estos sistemas es el llamado maya jeroglífico, aunque también existieron otras escrituras, como la epiolmeca, la zapoteca, la mixteca y la náhuatl.

Los estudios modernos y sistemáticos sobre la escritura náhuatl comenzaron en el siglo xix con los trabajos de Joseph Marie Alexis Aubin reunidos en sus Mémoires sur la pinture didactique et l’escriture figurative des anciens mexicains; en esa misma época, y de manera casi simultánea, los eruditos mexicanos José Fernando Ramírez y Manuel Orozco y Berra hicieron aportaciones significativas al estudio de la escritura náhuatl, pero, por diversas circunstancias, sus ideas, propuestas y avances no tuvieron continuadores.

Ya en el siglo xx destacan los trabajos de Charles Dibble, Robert Barlow, Byron McAffe, Hanns Prem y Joaquín Galarza, entre otros. Con todo, sería hasta la presente centuria, con la notable aportación de Alfonso Lacadena García-Gallo, que se establecieron firmemente las bases del estudio moderno y metódico de la escritura náhuatl. Para tal fin se siguieron las enseñanzas, las experiencias y las técnicas de investigación usadas por la disciplina de la gramatología, mismas que han sido aplicadas exitosamente en el análisis de otras escrituras del mundo. Desde entonces, poco a poco ha aumentado el número de investigadores que estudian la escritura náhuatl, como es el caso de Albert Davletshin, Marc Thouvenot, Gordon Whittaker y Margarita Cossich, entre otros.

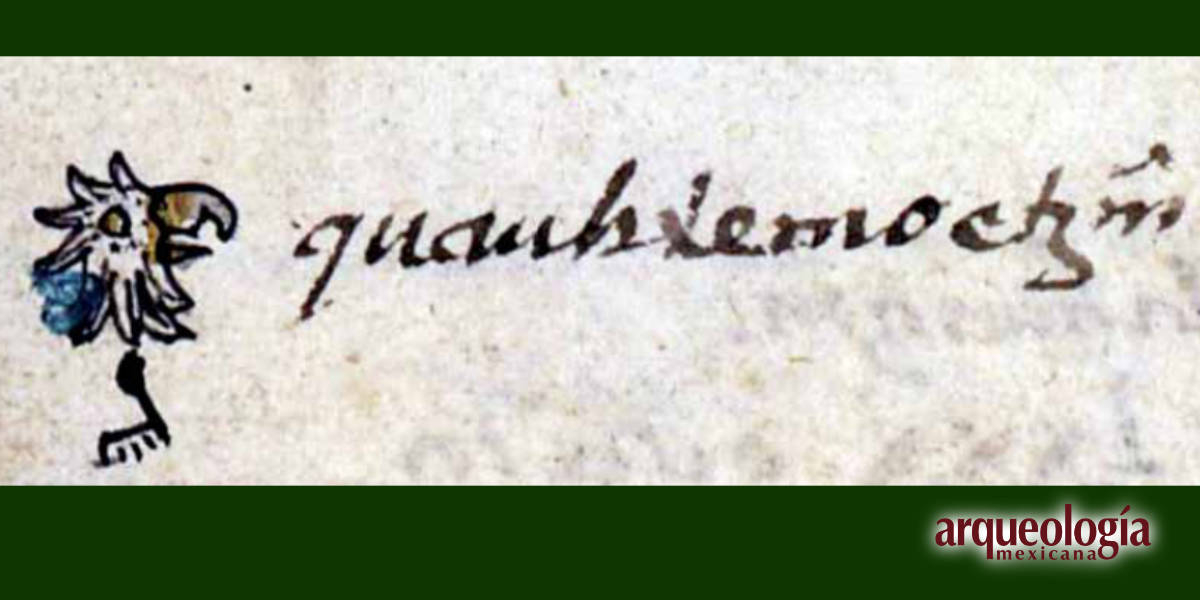

Para escribir el nombre Cuauhtémoc los nahuas se valieron del uso de dos logogramas. El primero es el signo cuauhtli (águila), que es el logograma CUAUH. El segundo es el signo xocpalmachíyotl (huellas de pie que pretébajan), que es el logograma TEMO. Así, se escribía CUAUH-TEMO y el lector, conocedor de las convenciones de la escritura náhuatl, agregaba la terminación del fonema c para leer el nombre de “Cuauhtémo[c]” (en el sistema de transliteración usado por Lacadena y Davletshin es KwAW-TEMO [k]).

Es necesario señalar que independientemente de las diferencias en la caligrafía de los signos utilizados, esto es, que a pesar de las variantes en la forma de escribir los logogramas CUAUH y TEMO, con el águila completa o sólo la cabeza, con una, dos o más huellas de pies, lo que importa resaltar y retener es que en todos los casos los valores de lectura son los mismos. Igual sucede en español, pues sin importar el tipo de letra que se use en el sistema de escritura en caracteres latinos del castellano para escribir la misma palabra, su lectura no variará. De esta manera, ya sea que se escriba Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc o CUAUHTÉMOC la palabra se sigue leyendo igual, pues los valores fonéticos no se alteran. Lo mismo pasa con la escritura náhuatl, las variaciones formales en los signos utilizados no modifican su lectura ni alteran su significado.

Dos ejemplos complementarios de Cuauhtémoc en escritura jeroglífica se encuentran en la Matrícula de Huexotzinco, como el nombre propio de dos hombres macehuales; junto a las glosas castellanas de Diego y Juan Cuauhtémoc está el nombre jeroglífico escrito exactamente con los mismos signos y con idéntico valor de lectura que en el caso del tlahtoani mexica. Un ejemplomás de la misma Matrícula de Huexotzinco confirma que el valor de lectura de las huellas de pie hacia abajo es TEMO y no xocpalmachíyotl, como se podría pensar, pues en un nombre jeroglífico se pone sólo el logograma de huellas de pies, mientras la glosa en caracteres latinos dice “Domingo Témoc”.

Tomado de Miguel Pastrana Flores, “Escritura, etimología y significado del nombre Cuauhtémoc”, Arqueología Mexicana, edición especial, núm. 119, pp. 8-15.