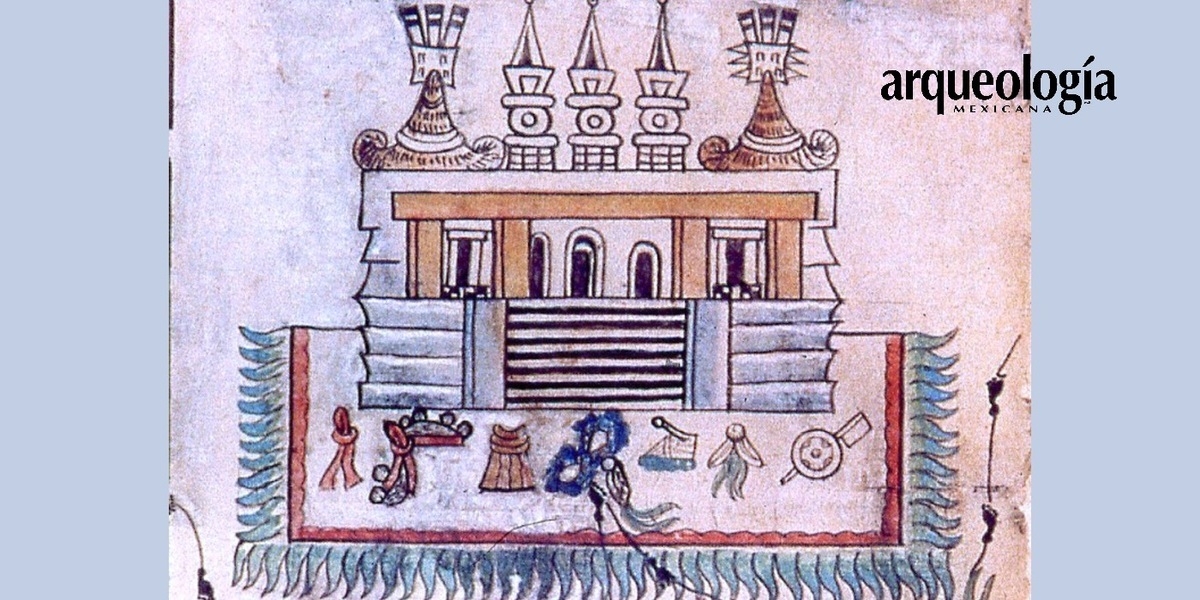

La existencia de al menos dos grupos étnicos muy distintos entre sí: los originales fundadores y los invasores, dio lugar a dos áreas urbanas un tanto separadas y poco fraternales: por un lado, los descendientes de los antiguos habitantes, que se reconocen como “colomoxcas”, y por otro, los que provienen de las sucesivas oleadas fuereñas, realmente llamados cholultecas, porque la voz “Cholula” o “Cholollan” es admitida por varios expertos como “lugar de la huida”, en relación con los tolteca-chichimeca que salieron huyendo de Tollan (Tula) para peregrinar hasta Azcapotzalco, luego Amaquemecan (Amecameca), Cuauhquechollan (Huaquechula) y por fin a la ciudad de la “Gran Pirámide”, reconocida como Tlachihualtépec, “donde está el cerro artificial”, que entonces cambió de nombre. Algunos eruditos afirman que el apelativo era “Achololan”, que literalmente puede traducirse como “donde escurre o corre el agua”, porque los primeros pobladores, de origen todavía discutido y polémico, se asentaron como ya se mencionó, desde varios siglos antes de la era cristiana, en las orillas de una antigua laguna no muy grande y poco profunda, precisamente a la vera de un manantial abundante, al que, por razones misteriosas, consideraron sagrado y posteriormente llamarían Aquiáhuac, y que se constituiría en uno de los símbolos emblemáticos del lugar. Fue el sitio ideal para el primer templo, edificado exactamente encima del agua brotante, suponemos que con la idea –extendida universalmente– de que esa agua primordial santificaría el basamento y el recinto teocrático. Por supuesto que el agua buscó otras salidas y se ubicó al noreste del gran basamento, por eso en los códices se le dibujaba como un torrente que sale o pasa al lado de la estructura.

Muy pronto la población creció, pues las facilidades para la agricultura y el comercio dieron pábulo a una prosperidad que siempre se reflejó, sobre todo, en el tamaño y calidad de los sucesivos templos que fueron cubriendo siempre al inmediato anterior, pues el sitio exacto del manantial era el punto mágico-religioso que propiciaba el atractivo religioso y por ende esa riqueza.

No nos detendremos en describir los detalles de cada uno de los basamentos, simplemente mencionaremos que al menos los dos últimos, ya en pleno esplendor del Clásico, rivalizaron con los de otros centros ceremoniales de Mesoamérica, como Teotihuacan, Monte Albán, Tajín y varios más.

Uno puede imaginarse que a medida que crecía el volumen de cada basamento, también lo hacía el asentamiento urbano, dando lugar a una auténtica metrópoli, que se extendió al menos hacia tres de los puntos cardinales, salvo al oriente, porque el teocalli estaba situado justo en la ribera de una pequeña laguna. Como sucede siempre en estos casos, a la par de la estructura sagrada se fueron edificando otras muchas para albergar las devociones de los fieles hacia otras deidades. Así, en el territorio que hoy ocupa la cabecera municipal de San Andrés, existen algunos templos que están sobre o al lado de estructuras prehispánicas. Lo mismo ocurrió en épocas posteriores cuando en la parte que hoy corresponde a San Pedro, surgieron teocallis que aún dejan ver su grandeza; un ejemplo es el basamento sobre el cual se desplanta el templo de San Miguelito, de tal magnitud que todavía es notable en su altura. Lo mismo sucede con el santuario de Guadalupe, ya en las estribaciones del cerro Tzapoteca, que evidentemente está en lo alto de un montículo de buen tamaño.

Tomado de Eduardo Merlo Juárez, “Cholula, la Roma de Mesoamérica”, Arqueología Mexicana núm. 115, pp. 24-30.

Texto completo en la edición impresa. Si desea adquirir un ejemplar:

http://raices.com.mx/tienda/revistas-cholula-la-ciudad-sagrada-AM115