Erik Velásquez García

Monumentos escultóricos de Palenque es el producto de al menos una década de registro, documentación, inventario y restauración del arte escultórico de la antigua ciudad maya del Clásico de Lakamhaˀ, trabajos encabezados por la Dra. Martha Cuevas García y un equipo de estudiosos, entre los que se encuentran los coautores de la obra: el epigrafista ucraniano Yuriy Polyukhovich y su colega mexicano Ángel Adrián Sánchez Gamboa.

Alicia M. Barabas

El ciclo ritual de la comunidad nahua de Tetelcingo, en el estado de Morelos, en el que Miguel Bartolomé y esta autora tuvimos la oportunidad de participar en 1980, integra cinco rituales diferentes que, en conjunto, muestran la cosmovisión contemporánea y la memoria acerca de los acontecimientos que se han vivido desde la época prehispánica hasta la actualidad.

Carlos Arturo Hernández Dávila

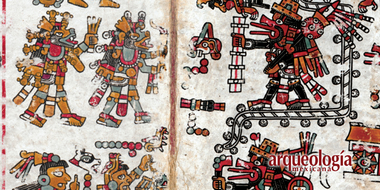

Manuel A. Hermann Lejarazu

A lo largo del Códice Vindobonensis se representa un extraordinario relato sobre el origen del mundo mixteco que va más allá de un mito enfocado, únicamente, al surgimiento del Sol, al nacimiento de la humanidad o al primer brote del maíz.

Xavier Noguez

En este texto nos referiremos a la presencia de águilas asociadas a los mogotes del nombre de Tlatelolco. Se planteará una posible explicación de esta adición dentro del marco de los cambios históricos y las ideas en torno a la cosmovisión y tipos de gobierno que existieron entre los nahuas del Posclásico Tardío.

Anales de la conquista de Tlatelolco en 1473 y en 1521, traducción de Robert H. Barlow y Byron McAfee en Tlatelolco, Fuentes e historia, Jesús Monjarás-Ruiz, Elena Limón y María de la Cruz Paillés H. (eds.), INAH/Universidad de las Américas, México-Puebla, 1989, pp. 185-198 (Obras Completas de Robert H. Barlow, vol. 2).

Códice Borbónico. El libro de Ciuacóatl. Homenaje para el año del Fuego Nuevo, edición facsimilar, estudio y edición de Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Luis Reyes García, FCE, México, 1994.

Leonardo López Luján et al.

Después de muchos años de préstamo al American Museum of Natural History, esta espectacular obra de arte del Centro de México regresa al Metropolitan Museum para la reapertura del Ala Michael C. Rockefeller. Sus ricos relieves nos hablan de la misión fundamental de la orden militar de los “águila, jaguar”, así como de sus vínculos míticos con la guerra sagrada, la creación del universo y la compleción del tiempo cíclico.

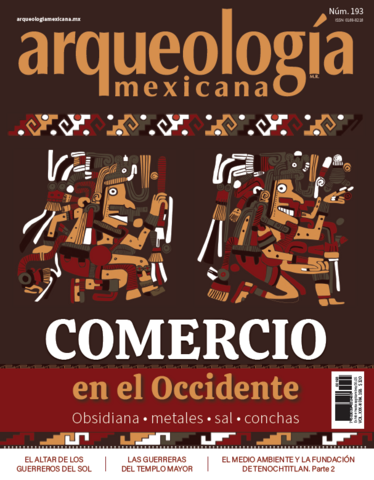

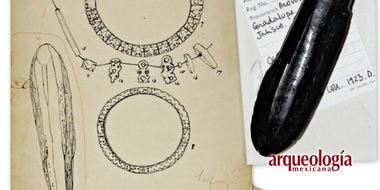

Laura Solar Valverde, Kenneth G. Hirth

La diversidad geográfica en Mesoamérica propició que desde tiempos antiguos se establecieran redes de intercambio entre regiones ecológicas distintas pero complementarias desde el punto de vista cultural e ideológico. Hacia finales del primer milenio de nuestra era se había desarrollado una economía mercantil que permitía el flujo de productos primarios y bienes suntuarios a una escala intercontinental. En estas transacciones participaron mercaderes especialistas en el comercio a larga distancia, a quienes podemos reconocer arqueológicamente gracias a la permanencia de uno de sus emblemas distintivos.

Laura Solar Valverde y Kenneth G. Hirth

Bray, Warwick, “Maya Metalwork and its External Connections”, en Norman Hammond (ed.), Social Process in Maya Prehistory: Studies in honor of Sir Eric Thompson, Academic Press, Nueva York, pp. 365-403.

Grinberg, Dora, y Francisca Franco, “Estudio químico y metalúrgico de los objetos de metal de Toniná, Chis.”, en Pierre Becquelin y Claude F. Baudez (eds.), Tonina, une cité Maya du Chiapas (Mexique), CEMCA, México, 1982, pp.1143-1154.

Rodrigo Esparza López

Las sociedades mesoamericanas utilizaron la obsidiana como la principal materia prima para hacer todo tipo de instrumentos. Por la abundancia de yacimientos de este vidrio volcánico y las tecnologías especializadas para trabajarlo, destacan las regiones del Centro y el Occidente de México, donde se desarrolló una de las industrias en obsidiana más complejas del mundo.

Blanca Maldonado

La producción metalúrgica mesoamericana fue resultado de decisiones tecnológicas relacionadas con factores económicos y ambientales, que reflejan también dimensiones de la esfera social, valores e ideologías. Se desconoce el momento preciso de estos eventos tecnológicos y las circunstancias históricas que los rodearon, pero es posible realizar una reconstrucción mediante el uso de investigación arqueológica, evidencia etnohistórica y análisis científicos y tecnológicos.

Catherine Liot

La sal es esencial para el equilibrio fisiológico del organismo humano. Distintos tipos de sales se han utilizado como complemento en la alimentación, en preparaciones medicinales y en producciones artesanales. Además, para los pueblos mesoamericanos la sal desempeñó una función simbólica. Por sus mil y una cualidades, en tiempos prehispánicos fue un bien codiciado en las redes de intercambio. En la cuenca de Sayula existen vestigios de su producción intensiva y su comercialización en tiempos antiguos.

José Carlos Beltrán Medina

El género Spondylus se encuentra en casi todos los mares del planeta, pero las ostras más atractivas están en el Pacífico tropical. En la América precolombina se desarrolló un gusto especial por este bivalvo, debido a su sabor, belleza y misterioso origen marino. Para capturarla, el hombre tuvo que aprender a sumergirse en el mar desarrollando técnicas de buceo y nuevas formas de cooperación social.

Luis Alfonso Grave Tirado

La explotación de los recursos en Marismas Nacionales inició entre 250 y 500 d.C. y se intensificó a lo largo de la época prehispánica. La construcción de espacios sagrados en la propia zona de marismas nos indica que desde ahí se alentó y controló la producción de los excedentes.

Alejandra Aguirre Molina et al.

En las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan no podían faltar las imágenes femeninas elaboradas con diversos elementos como cuchillos de pedernal, cráneos humanos y cuerpos de animales, que tenían la finalidad de representar una parte importante del cosmos mexica en el que las guerreras desempeñaban un papel fundamental para el correcto funcionamiento del ciclo solar.

Carlos Cordova

El crecimiento de México-Tenochtitlan y su infraestructura hidráulica siempre se ha visto en función de las relaciones políticas y sociales dentro del valle.

Juan Jesús Guadalupe García Ramírez et al.

Muchos caracoles pequeños, hallados fragmentados en contextos arqueológicos, muestran huellas de uso que sugieren su función como instrumentos de viento. Mediante la arqueología experimental se ha podido replicar, explorar su sonido y su posible empleo como reclamos, es decir, instrumentos de viento utilizados en la cacería, los cuales emulan el sonido de diversos animales para atraerlos y de esta manera facilitar su captura, utilizados en prácticas de cacería por los mayas antiguos.