En las fiestas dedicadas a Huitzilopochtli –numen patrono de los mexicas–, durante los meses de tóxcatl, tlacaxipehualiztli y panquetzaliztli, las mujeres elaboraban una figura del dios con tzoalli, específicamente con michioauhtzoalli. Estos bledos eran bien limpiados, les quitaban las pajas y apartaban los otros bledos (petzícatl, tezcahuauhtli), los molían, y suponemos que se tostaban muy delicadamente, pues con la harina “muy sutil” se amasaba y forjaba el cuerpo del numen, y con esta masa también se forraban unos maderos de mezquite, para ello dispuestos. Este proceso seguramente también se utilizaba en la elaboración de imágenes de otras divinidades. En panquetzaliztli, los que iban a morir eran alimentados ritualmente con unos tamales “rollizos” de amaranto.

No se sabe muy bien por qué esa semilla era usada para crear los cuerpos y huesos de los dioses. Según Alvarado Tezozómoc, Huitzilopochtli, después de una sangrienta batalla, ordenó: “haced de mi propio cuerpo una estatua llena de izcahuitli”, “un gusano o marisco, rojo como sangre” (o “rojo como sangre resultada” según Molina), o teoezcahuitli (Francisco Hernández lo llama Cubricorum tenuissinorum, que tal vez sea el anélido Tubifex rivolorum), un gusano “lagunero” que abundaba en el lago de Tezcoco y que acostumbraban comer los naturales de las riberas de los lagos, entre ellos los mexicas.

Cabe aclarar que las imágenes de los dioses hechas con tzoalli podían ser salpicadas de sangre durante la ceremonia, aunque la masa era sólo de amaranto y miel, y tal vez maíz tostado –según Diego Durán–, y no llevaba sangre humana, como algunas fuentes lo señalan, pues tanto la sangre como los corazones eran alimento de dioses, no de hombres.

La mayoría de las deidades del panteón mexica se modelaban con tzoalli, entre ellas Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tláloc, Chalchiuhtlicue, Omácatl, Coatlicue y Opuchtli. También se hacían imágenes de Xiuhtecuhtli, dios del fuego; una era colocada –junto con tres tamales también de tzoalli (tal vez simbolizando las tres piedras del fogón)– en la cúspide del gran tronco cortado durante la fiesta de xócotl huetzi; el joven que lograba llegar a ella era considerado un valiente, pues tomaba las armas del dios, cuya imagen, desde arriba, el muchacho despedazaba, repartiendo los trozos entre la multitud que abajo esperaba.

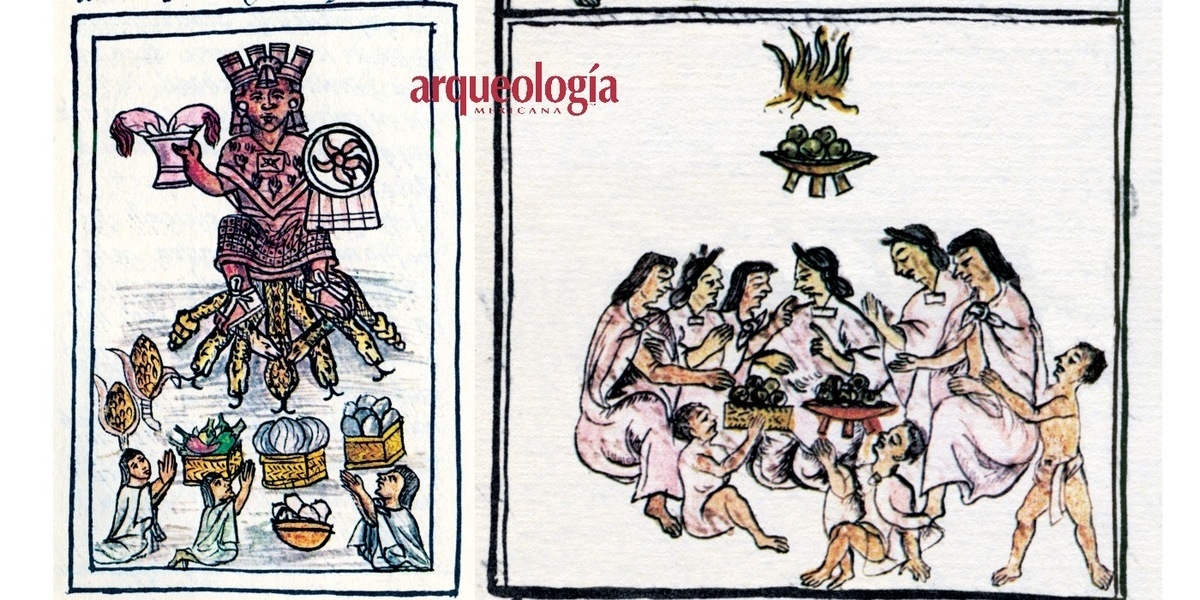

En el mes de huey tozoztli se acostumbraba colocar en las trojes, las simientes que se sembrarían en el año venidero; se festejaba a Chicomecóatl, “la diosa de los mantenimientos”, se formaba su imagen con tzoalli y su altar era decorado con los frutos de la tierra, entre ellos maíz y amaranto, como se aprecia en una lámina del Códice Borbónico.

En tepeílhuitl y atemoztli, en que se veneraban a los númenes asociados al agua, las lluvias y la fertilidad, las personas que sufrían enfermedades relacionadas con el frío, o que tenían peligro de ahogarse, padecían gota, tullimiento, etc., se hacían fiestas por varios días en honor de unas imágenes de tzoalli en forma de “montecillos”, que mandaban modelar a determinados sacerdotes capacitados para ello, ya que de acuerdo con Sahagún no era lícito que cualquiera hiciera estos montes o vientecillos denominados ehecatonti. Se elaboraban de acuerdo con la devoción de cada quien, por lo que había representaciones de Tláloc, Popocatzin, Matlalcueye, Chalchiuhcueye o Iztactépetl, entre otros; a estas imágenes se les añadían dientes de pepita de calabaza y grandes ojos de frijoles ayocotes. Después de la fiesta, los sacerdotes los descabezaban retorciéndoles el pescuezo, ya que todas las efigies eran sacrificadas de igual manera que las imágenes de los ixiptla humanos convertidos en dioses, pero en vez de utilizar un cuchillo de pedernal se empleaba en esta suave masa una cuchilla de madera del telar o tzotzopaztli, y se les extraía el corazón que podía ser de otra semilla. Con tzoalli también se hacían otros objetos rituales, como figuras de huesos “rollizos” llamados teomimilli o yomio, que se colocaban en los altares, al igual que otras efigies serpentinas llamadas coatzintli o xonecuilli (en forma de S horizontal), dedicadas a los dioses pluviales.

Sahagún señala que sólo los sacerdotes y mujeres (“monjas”) o muchachos dedicados al culto en los templos eran los especializados en fabricar estas imágenes sagradas. Durán, en cambio, afirma que en atemoztli, por ejemplo, todo el mundo se dedicaba a moler amaranto y maíz para fabricar los montecillos. Este mismo religioso dominico dice que las representaciones de los dioses hechas con tzoalli eran hechas por gente común, que ofrecía y prometía “nonada”, si se le compara con los seres humanos que personificaban a los dioses o teoixiptla donados por los principales, guerreros y comerciantes (pochtecas), quienes “ofrecían cosas de precio... esclavos para matar y después comerlos”. Así, mientras que nobles (pipiltin), guerreros y comerciantes ricos consumían la carne sagrada de los dioses encarnados por hombres, el pueblo –hombres, mujeres, niños y enfermos –ingería las imágenes de tzoall icomo un acto de expulsión de males o de prevención, de alianza o renovación. Dependiendo probablemente de la fecha calendárica en que se consumían las imágenes, esta comunión podía fungir como fuerza cohesiva o de confraternidad entre especialistas, o en el interior de calpultin o grupos étnicos.

En tanto, los ixiptla de tzoalli o humanos, por ser los dioses mismos, debieron transmitir, al ser ingeridos, parte de la cualidad, esencia, fuerza o entidad que representaban. Por eso fray Diego Durán opina que con la misma solemnidad con que se sacrificaban indios que representaban a los dioses, de la misma manera se sacrificaba a las divinidades hechas con tzoalli, pues era comida de “mucha reverencia”. Se trata así de dos tipos de teofagia (teocuallo) análogos, que vinculan al hombre y al ámbito de lo sagrado, sin ser excluyentes, ya que no eran los únicos vehículos empleados para acceder a este ámbito. Había algunos animales que cumplían esa función simbólica, como el teoizcahuitli, ya mencionado, las aves atotolin (Pelecanus erythrorhynchos) y el acóyotl o ave serpiente (Anhinga anhinga), relacionados con los atlaca u hombres del agua, cazadores y pescadores que se dedicaban a explotar los recursos de los lagos de la Cuenca de México. Para ellos, ingerir la carne de estas aves (después de ser sacrificadas con el minacachalli o arpón de varias puntas), que “comían poquito” y con veneración, debió ser una especie de protección al transitar por lugares “delicados” e inciertos de la región lacustre, para reconciliarse con las fuerzas naturales que actúan por parte de los dioses.

El amaranto o huauhtli, y más específicamente el michhuauhtli, como planta profana, se convierte en algo diferente a ella misma; como tzoalli, se separa del espacio profano y se sacraliza por participar en una realidad trascendente, al transformarse en carne de los dioses, que, como las deidades dema son sacrificadas y despedazadas en un ritual que rememora el acto primordial, en que el dios es seccionado para proporcionar los frutos de la tierra por los que el hombre vive. El cuerpo fragmentado del dios, en que cada fragmento vale por un todo, es un acto cosmogónico de creación y renovación, y el festín-comunión colectivo que se hacía, concretizaba esa energía vital que los dioses poseían.

Tomado de Ana María L. Velasco Lozano, “Los cuerpos divinos. El amaranto: comida ritual y cotidiana”, Arqueología Mexicana núm. 138, pp. 26-33.