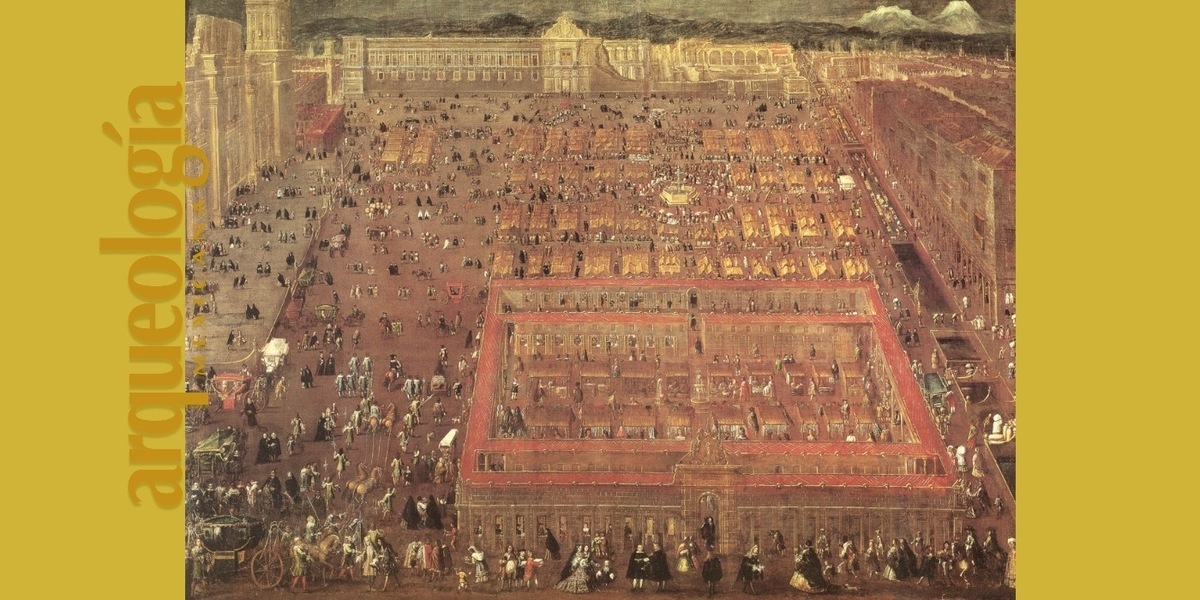

Además de ser la sede del mercado, la Plaza Mayor fue también un espacio festivo en el que se daban cita todos los estratos sociales bajo los dictados de las autoridades políticas y religiosas. Para éstas, la fiesta tenía un objetivo primordial: mantener el orden y las jerarquías. Una actividad imprescindible en cualquier tipo de celebración eran las corridas de toros, que tenían casi siempre su escenario en un anexo de la Plaza Mayor, donde se construía el coso efímero donde se llevaban a cabo las corridas. Esta explanada que se encontraba frente al edificio de la universidad se llamaba Plaza del Volador, porque en ella también se llevaba a cabo ese espectáculo indígena.

Además de los toros y del volador, otra de las actividades comunes a toda fiesta, sobre todo aquellas de carácter religioso, era la procesión, cuya escenificación tenía a menudo en la Plaza Mayor su principio y su culminación. Durante estos desfiles alegóricos se cargaban sobre andas las estatuas de los santos engalanadas con joyas y ricas telas, seguidas por las diferentes corporaciones encabezadas por sus estandartes, cirios y cruces procesionales. En muchas de ellas no podía faltar la tarasca, símbolo de la herejía y la idolatría vencidas por la gracia, representada por un enorme dragón sobre ruedas, hecho de madera, lienzo y pintura, con ojos espantosos, fauces batientes que lanzaban fuego y humo y un cuerpo lleno de escamas sobre el cual iban montados varios personajes, bailando y brincando. Tampoco podían faltar ni los carros triunfales, ni los juegos pirotécnicos, ni los gigantes y cabezudos (a menudo representando parejas de reyes con el tema de las cuatro partes del mundo), ni los mitotes o danzas indígenas que acompañaban toda celebración civil o religiosa. En algunas eran parte importante también las mascaradas, las representaciones teatrales, los altares efímeros y los certámenes poéticos.

La Plaza como escenario de tumultos y catástrofes

Dos fueron los levantamientos populares más violentos que presenció la Plaza Mayor durante el periodo virreinal, ambos durante el siglo XVII , uno en 1624 y el otro en 1692. Durante ellos los edificios del gobierno civil sufrieron incendios y la plebe se enardeció por la escasez de granos y los malos manejos de las autoridades.

La plaza fue además escenario donde los amotinados, que habían roto el orden público, recibían su castigo, pues ese espacio representaba el centro de todo orden. Al igual que ellos, y desde el siglo XVI hasta el XIX , todos los delincuentes recibieron en la Plaza Mayor el castigo por los delitos cometidos, siendo la horca, colocada al lado de la fuente, uno de los elementos más representativos de este espacio. La ejemplaridad que se buscaba en la ejecución de los azotes, mutilaciones y pena de muerte llevó a las autoridades a convertir ese despliegue de violencia institucional en un espectáculo.

Además de los tumultos, varias inundaciones amenazaron con destruir la ciudad en numerosas ocasiones; la más grave de ellas, la de 1629, sepultó la capital bajo toneladas de agua y lodo por más de cinco años. Durante esta catástrofe, conocida como la gran inundación, los muertos y heridos se contaban por millares y hasta se pensó en cambiar la capital de lugar; sin embargo, los intereses económicos de los conventos y de los ricos pesaron más que la lógica y se optó por una solución radical: desecar parte de la cuenca lacustre. Mientras tanto, por causa de la inundación los alimentos comenzaron a escasear, la harina se estropeaba con la humedad y los intentos del Ayuntamiento por conseguir préstamos para poder hacer frente a la desgracia fueron poco fructíferos. Poco a poco la circulación de canoas para el abasto y el transporte se convirtió en una característica de la ciudad cuyas calles estaban ahora bajo el agua; esas canoas eran usadas tanto para trasladar mercancías como personas, para paseo de los vivos y para llevar los cuerpos de los difuntos a enterrar en las iglesias. En toda la ciudad no había más que un lugar seco, un pequeño espacio alrededor de la Plaza Mayor y de la Catedral, lugar al que se llegaba sólo por medio de barcazas y de algunos puentes y que muy pronto fue llamada la isla de los perros por la gran cantidad de esos animales que se refugiaron ahí.

Entre fiestas y catástrofes, la ciudad y su Plaza Mayor vivieron tres siglos de dominación española. Durante este tiempo cambió la fisonomía de sus edificios, aunque la demarcación del espacio fue la misma que le dieron los primeros conquistadores sobre su estructura prehispánica. En cambio, después de la profunda transformación que significó la conquista, las costumbres cotidianas de sus habitantes parecían resistir al paso del tiempo.

Tomado de Antonio Rubial García, “La Plaza Mayor de la ciudad de México en los siglos XVI y XVII”, Arqueología Mexicana núm. 116, pp. 54-61.

Texto completo en la edición impresa. Si desea adquirir un ejemplar: