Es muy interesante que algunas de las fuentes históricas consignen exactamente el año de los variados portentos que supuestamente indicaron a los mexicas cuál era la tierra prometida. En todos los casos, son fechas pertenecientes al siglo XIV d.C., aunque con discrepancias de hasta 48 años. Esto no debe extrañarnos porque, como es bien sabido, en este corpus documental siempre se entreveran de manera inextricable lo ideal y lo real, además de que en él están representadas diversas tradiciones historiográficas.

La excavación de pozos profundos bajo la Catedral y el Sagrario metropolitanos de la Ciudad de México, emprendida en la década de los noventa, nos ofrece una perspectiva diferente a la de los documentos mítico-históricos, la cual conviene valorar. En el contexto del “Proyecto de Rectificación Geométrica de la Catedral Metropolitana de México”, se abrieron 32 lumbreras cilíndricas de 3.4 m de diámetro y hasta 26.5 m de profundidad con el objeto de realizar una “subexcavación correctiva” y salvar del colapso a este colosal complejo arquitectónico novohispano.

Tomemos como referente la llamada lumbrera 2. Los arqueólogos del PAU-INAH que allí laboraban a la zaga de los ingenieros encontraron en los niveles más superficiales (de 0ma 8.8 m de profundidad) las capas estratigráficas pertenecientes al México de los periodos independiente y colonial. A continuación, documentaron las capas 1-9 (de -8.8 a -12.3 m), asignadas a la llamada fase Azteca III, tradicionalmente fechada para el periodo 1400-1521 d.C. Lo anterior cobra sustento en la datación por hidratación de artefactos de obsidiana recuperados bajo la Catedral y el Sagrario en la recimentación de los sesenta y los setenta, la cual dio como años extremos 1411 y 1498 d.C. En aquel entonces, hay que subrayarlo, tuvo lugar la masiva edificación del recinto sagrado de Tenochtitlan.

¿Qué se puede colegir de todo esto? Primeramente, nos parece fundamental que, ante las obvias discrepancias e incógnitas propias de los registros mítico-históricos (seis años distintos entre 1318 y 1366), la información arqueológica se erige como un recurso indispensable para dilucidar el proceso fundacional de Tenochtitlan, así como la naturaleza de los asentamientos humanos anteriores y posteriores a esta urbe insular. En segundo término, es notorio que las capas estratigráficas asociadas al surgimiento de la capital mexica se ubican cronológicamente en los siglos XIV-XV d.C. (1331-1447 según las dataciones radiocarbónicas más recientes de la fase Azteca II), por lo que concuerdan en términos muy generales con los registros mítico-históricos que consignan fechas puntuales pertenecientes al siglo XIV.

El dato arqueológico duro no deja dudas de que, antes de Tenochtitlan, existió un asentamiento tolteca en la isla primigenia, presumiblemente un pequeño caserío. Obviamente, no se puede descartar la posibilidad de que antes hubiera otros asentamientos –permanentes o estacionales– del Epiclásico, el Clásico, el Preclásico e, inclusive, de la lejana Etapa Lítica de los cazadores-recolectores-pescadores. De lo anterior se desprende que la ciudad insular tiene una prolongada historia ¡de al menos 1 000 años!

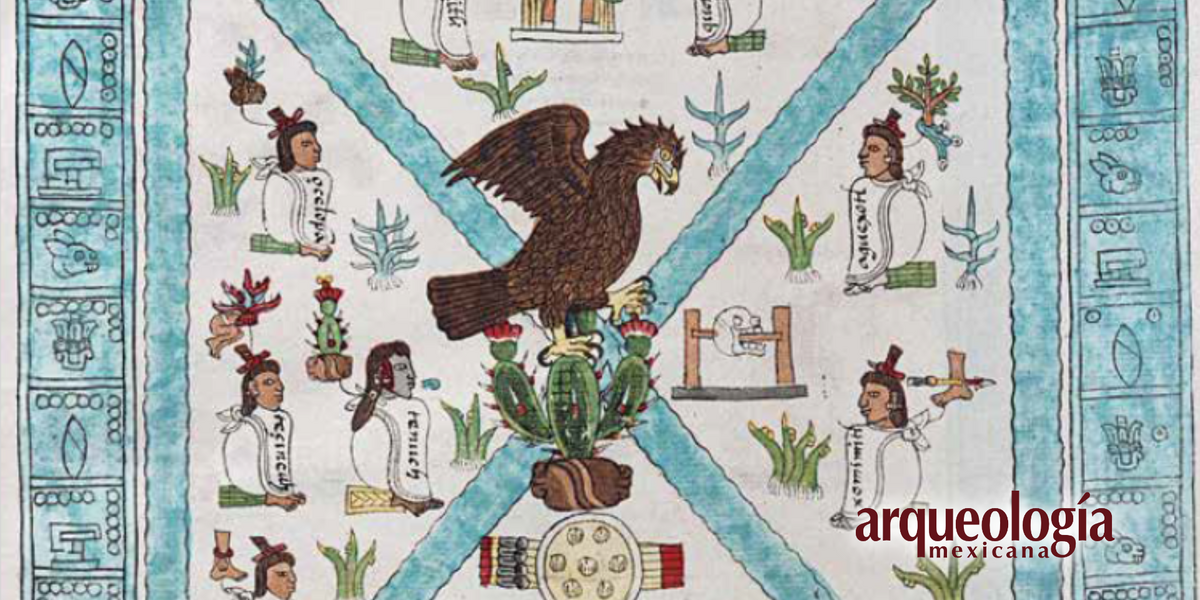

Tomado de Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma, "Algunas consideraciones sobre la fundación de Tenochtitlan", Arqueología Mexicana, núm. 191, pp. 22-31.

Leonardo López Luján. Doctor en arqueología por la Universidad de París Nanterre, director del Proyecto Templo Mayor y miembro de El Colegio Nacional.

Eduardo Matos Moctezuma. Maestro en ciencias antropológicas por la UNAM, profesor emérito del INAH y miembro de El Colegio Nacional.