Por lo regular, las concepciones cosmológicas regían la edificación de la casa mesoamericana. Muchas de estas concepciones persisten en la tradición indígena. En el centro de la casa quedaba establecida la proyección del axis mundi en el hogar doméstico, como el corazón mismo de la familia, y en torno a él se colocaban las piedras trébedes (llamadas en náhuatl tenamaztin o “trillizos”), consideradas por los mexicas las tres personas del Dios del Fuego. El techo era el cielo, sostenido por sus cuatro postes. Dentro de la casa se encontraba como lugar privilegiado el altar doméstico. En el exterior, convertidos en repositorios sagrados por medio de ritos especiales, estaban el cuezcómatl o el cencalli, trojes para el maíz que podían ser de una u otra clase, según el clima de la región. Fuera también, el temazcal era el sitio de purificación, protegido por Nuestra Abuela, la madre de la Tierra. En las proximidades de la casa, la milpa, con sus cuatro esquinas delimitadas, quedaba bajo el cuidado de los dioses de los cuatro extremos del mundo, vigilancia que aún mantienen las divinidades llamadas balamoob entre los mayas de Yucatán. La construcción de la casa requería de la colaboración de otros miembros de la comunidad, que acudían a cumplir su obligación moral de la reciprocidad debida entre los hijos del mismo dios patrono.

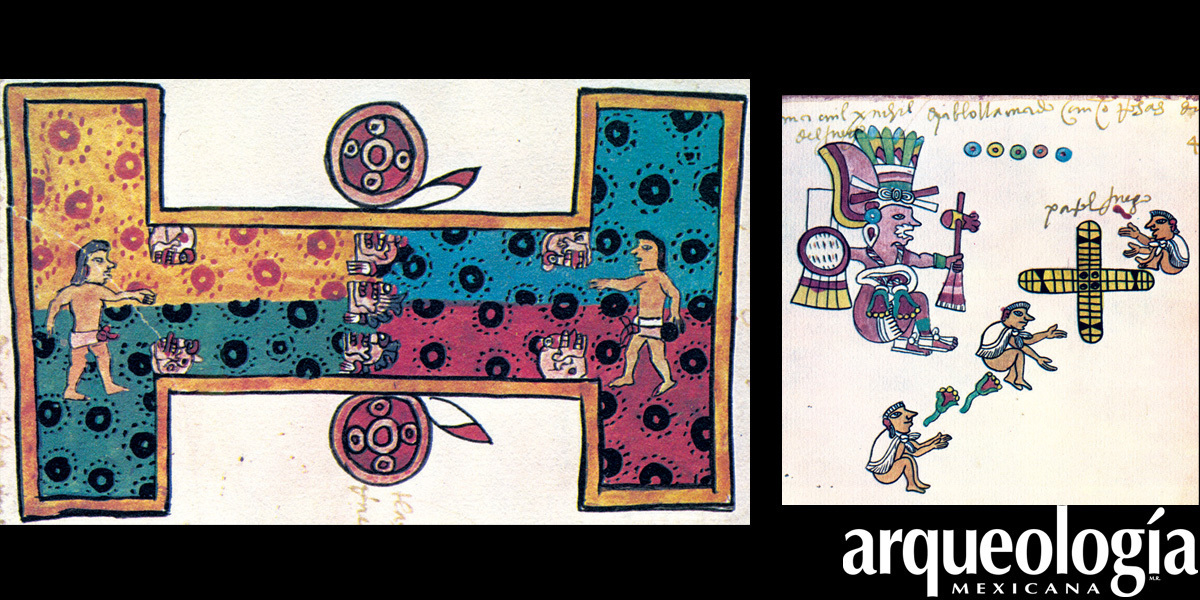

Los arqueólogos, fundados en la tipología de las unidades habitacionales estudiadas, han relacionado los llamados “grupos de casas” con las familias extensas. La ciudad de Teotihuacan tenía numerosas residencias de toda una manzana de extensión, con muy escasas puertas hacia las cuatro calles que limitaban su área. Dentro de ellas la vida de las familias se desarrollaba en forma muy completa, ya que solían albergar talleres y adoratorios para los patronos, donde se ejercían las funciones laborales y religiosas. En esta forma, la vida externa se limitaba considerablemente, pues los miembros del conglomerado sólo se veían precisados a abandonar la vida familiar para cumplir algunas actividades de trabajo externo –entre ellas las obligaciones colectivas–, para participar en las fiestas generales de la ciudad, para acudir al mercado o para asistir a los juegos, entre ellos el muy conocido de pelota de hule. Como es fácil suponer, los lugares destinados a estas actividades públicas también estaban cargados de símbolos que los convertían en reflejos cósmicos. Así, las canchas de juego de pelota, edificios que tenían funciones tanto de templos como de sitios destinados a encuentros lúdicos profanos, eran la representación de los cuadrantes del plano terrestre, mientras que el curso de la pelota se equiparaba

al trayecto del Sol. Estos simbolismos se proyectaban hasta los juegos de mesa, como el patolli –semejante al parchís–, cuyas casillas seguían la misma distribución de planta cósmica. Hasta épocas recientes era frecuente que los mercaderes que llegaban del exterior a una comunidad intercambiaran sus productos bajo la sombra de un gran árbol –en ocasiones una ceiba– que era la proyección del árbol central del cosmos.

Alfredo López Austin, “La cosmovisión de la tradición mesoamericana. Tercera parte”, Arqueología Mexicana, Edición especial, núm. 70, pp. 38-56.