La nebulosidad de la muerte

Con frecuencia la difusión, valiosa aliada de la investigación científica, ofrece al lector no especializado sólo el rostro heroico de la ciencia. Rara vez se ocupa de los fracasos, obstáculos, dudas, confusiones y percepciones difusas de la labor científica. Tal propensión puede producir una imagen distorsionada de la ciencia: la de un ejercicio colectivo de consensos, capaz de abarcar la totalidad de lo existente, productor de un acervo de verdades irrefutables, y vía infalible para la aprehensión de nuestro entorno y nuestra intimidad. Sin embargo, el quehacer científico no es así. Debemos reconocer que la ciencia camina entre triunfos y fracasos, y que su mayor prestigio se finca no en la consecución de la certeza, sino en el uso metódico de la duda. Este doble rostro de la ciencia debe darse a conocer cuando se pretende proporcionar al gran público una visión apegada a la realidad.

Uno de los asuntos más oscuros para el antropólogo y para el historiador de las religiones es la concepción de la muerte en sociedades distantes o remotas. Y en dicho campo cae, precisamente, el tema de este artículo. Por tanto, reconozco de inicio la incertidumbre que impera en esta área de estudio. ¿Cuáles son las dificultades para entender las concepciones ajenas sobre la muerte? Empecemos por admitir que la muerte es incomprensible para el propio creyente. No importa que al fiel se le describa el más allá con detalles realistas y precisos: acaba por avasallarlo la sensación de que el saber es inasible. A esto debe agregarse que en todas las culturas del mundo existen concepciones incompatibles. sobre todo cuando éstas derivan de la confluencia de diferentes tradiciones, como es el caso de nuestra realidad nacional.

En muchas culturas es frecuente encontrar a quienes admiten, al mismo tiempo, que el alma permanece en la tumba que vaga por el cosmos, que se encuentra en alguno de los ámbitos de los muertos sin posibilidad de salida, y que espera el día del juicio final. El problema no es sólo la pluralidad de creencias, sino la falta de conciencia de su discrepancia.

La nebulosidad de las creencias aumenta cuando es un profano quien recibe las explicaciones de un fiel a quien resulta enojoso abordar un asunto que lo hace reflexionar sobre su propia muerte. Además, se impone la distancia entre las concepciones propias y las ajenas, y el receptor tiende a suponer que comprende mucho más de lo que capta.

Un ejemplo es el diálogo que se dio entre los indígenas y los evangelizadores en los primeros años de la Colonia. La concepción cristiana de un alma unitaria impidió que los frailes entendieran que los indígenas atribuían a cada individuo varias entidades anímicas, y que a cada una de ellas correspondía un destino diferente después de la muerte.

Hay abundantes testimonios documentales sobre las concepciones religiosas de los pueblos nahuas del Centro de México en vísperas de la Conquista. Sin Embargo, en gran parte por las razones expuestas, nuestra comprensión es muy limitada cuando los textos se refieren a la muerte. Con esta advertencia, abordaré aquí algunos de los puntos medulares de las creencias sobre el más allá.

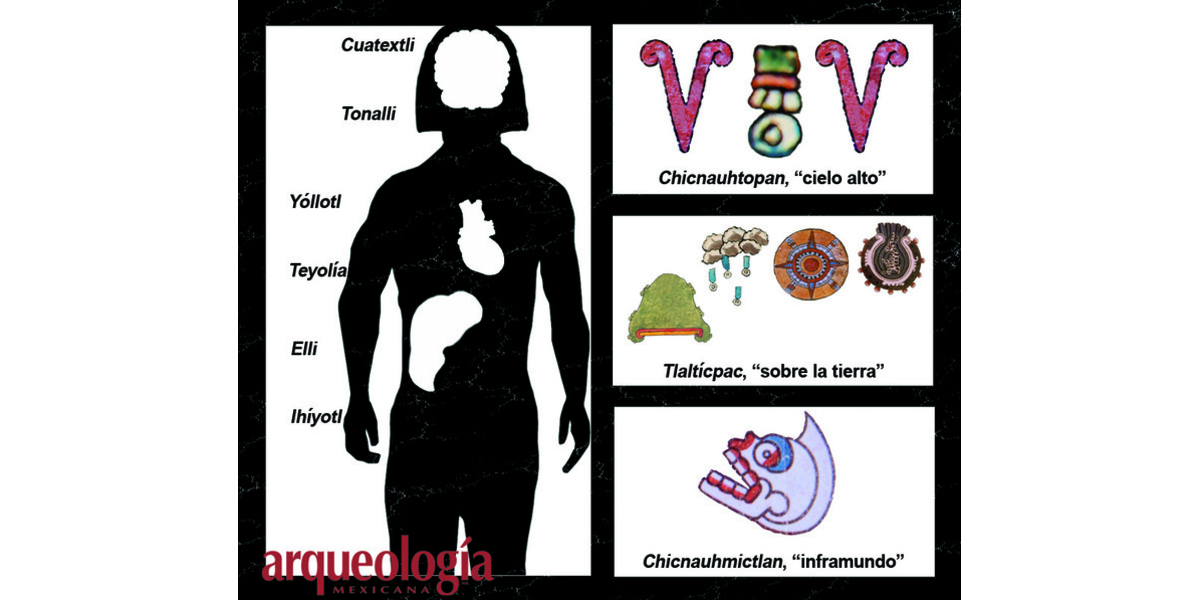

La muerte como dispersión

Para los antiguos nahuas la muerte significaba la desagregación y la dispersión de los componentes del ser humano. Una locución de la lengua náhuatl, consignada por fray Alonso de Molina, resume esta idea. Cuando el franciscano se refiere a la muerte. transcribe: Onacico in nacian, in nopoliuhya, in noxamanca, in nopoztequia. Lo que significa: “alcancé mi alcanzadero, mi destrucción, mi ruptura, mi fragmentación”. El hombre es un ser complejo: estaba formado por la materia pesada de su cuerpo y contaba con varias entidades anímicas invisibles y ligeras. Estas últimas le otorgaban naturaleza Humana, individualidad, facultades sensoriales y de movilidad, sentimientos, impulsos, capacidad intelectual y lo vinculaban con una divinidad protectora. Sus principales entidades anímicas eran el teyolía, el tonalli y el ihíyotl. En el primero, ubicado en el corazón, radicaba su esencia humana, su vida, lo más importante de sus facultades mentales y su pertenencia a un grupo de parentesco; al morir el individuo, el teyolía viajaba a uno de los lugares destinados a los muertos. El tonalli, ligado a la individualidad y al destino personal, reposaba sobre la tierra tras la muerte, y generalmente era guardado por los familiares del difunto en una caja que contenía sus cenizas y dos mechones de cabellos. Por último, el ihíyotl, motor de las pasiones, se dispersaba en la superficie terrestre y podía convertirse en seres fantasmales o en enfermedades (yohual-ehécatl o “viento nocturno”). Un problema por dilucidar es la composición de cada una de estas entidades. Al parecer eran complejas y escindibles. Al menos el teyolía de los tlatoque o reyes podía repartirse, después de la muerte, en diferentes sitios del más allá.

Alfredo López Austin. Doctor en historia por la UNAM. Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas (UNAM). Profesor de Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

Tomado de López Austin, Alfredo, “Misterios de la vida y de la muerte”, Arqueología Mexicana, núm. 40, pp. 4-9.