La cosmovisión de los pueblos mesoamericanos ha sido conocida gracias a una infinidad de disciplinas que desde sus propias perspectivas y enfoques de análisis nos permiten un acercamiento al corpus de la vida pretérita, subyacente a la evidencia arqueológica registrada y analizada bajo los procedimientos adecuados. El estudio de los signos y símbolos ha permitido mirar a toda evidencia arqueológica como un texto susceptible de ser decodificado y leído para comprender al ser cultural detrás de dicha evidencia material, distinguiendo todos esos procesos por los que la cultura material tuvo que pasar; asimismo nos permite inferir sobre otras actividades y materiales que no sobrevivieron hasta nuestro presente o de los cuales tenemos quizá sólo fragmentos como parte de las dinámicas rituales y los mitos.

En este sentido, uno de los tantos marcos gráfico-conceptuales de las culturas precoloniales mesoamericanas del que podemos partir para comprender dicha cosmovisión, lo constituye el estudio de los contextos de ofrenda.

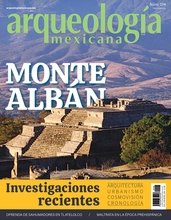

El presente texto es parte de un estudio del elemento que se identifica como un quincunce, que ha sido utilizado por investigadores de las ramas antropológicas como base interpretativa de diversos espacios arqueológicos o recintos arquitectónicos, prácticas rituales, o simplemente registros mitológicos del cosmograma. La lámina 1 del Códice Fejérváry-Mayer, que se nos presenta como base planimétrica, nos permite una lectura semiótica de la arquitectura monumental de Monte Albán. Tal es el caso de la lectura espacial del Edificio P, basada en las evidencias arqueológicas recabadas en las temporadas de excavación 2019 y 2020, realizadas como parte del proyecto de conservación de los edificios dañados por los sismos de 2017 en Monte Albán-Atzompa.

El Edificio P, que se ubica en la parte media y hacia el costado este de la gran plaza, fue uno de los más afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, ya que presentó grietas en diferentes partes del edificio. La mayor afectación fue sin duda una grieta que atravesaba la parte superior del edificio con una trayectoria norte-sur, dejando latente un posible desplazamiento del edificio hacia la ladera este, por lo cual se planteó una exploración arqueológica que permitiera identificar los elementos estructurales concretos que fueron afectados al interior del edificio y que provocaron la grieta visible en la parte superior.

El basamento piramidal del Edificio P ya presentaba deterioros previos a los sismos de 2017, principalmente pérdida de volumen en su lado noreste. Su arquitectura es de planta rectangular de 29.14 m en la fachada norte, 30.43 m en la fachada sur, 35.27 m en la fachada oeste y 38.90 m en la parte este, por donde se encuentra una pendiente de 45 a 65 grados de inclinación con una diferencia altimétrica de 23 m desde la parte más alta hasta su desplante en una terraza de 8 m de ancho. La parte mejor conservada del edificio se encuentra en el lado oeste, donde se ubica una escalinata de 10.45 m de altura desde el nivel de la gran plaza hasta el nivel superior del edificio, que mide 24 m de largo en el eje norte-sur y 12.34 m de ancho en el eje este-oeste. La escalinata se encuentra delimitada por dos alfardas de 5.70 m de ancho y una altura de 7 m con un ángulo de reposo de 45° a 38° de inclinación, mientras que hacia el lado sur y norte el edificio se delimita por tres cuerpos masivos superpuestos.

Fue notoria la diferencia en las medidas arquitectónicas debido a que sus paramentos corresponden a tres etapas constructivas, además de haber sufrido deterioros y pérdidas de volumen por la erosión. Sin embargo, quedan expuestos detalles como el sistema arquitectónico de tablero-talud en la parte norte de la escalinata de acceso y en el lado norte del edificio, elementos que corresponden a los hallazgos en las excavaciones del arqueólogo Jorge Acosta en 1946 durante la temporada XVI del proyecto de investigación del doctor Alfonso Caso. En esa temporada, Acosta reportó que en la fachada sur encontró, debajo de un muro, dos ofrendas de las que sobresalen algunas figurillas de jade de estilo teotihuacano, las cuales por asociación cerámica ubicó cronológicamente para el periodo Monte Alban II (250 a.C. a 250 d.C.). Ofrendas similares se encontraron en edificios como H, I y J, y por debajo de algunas estelas colocadas en las esquinas de la plataforma sur (Caso, 2003).

Aparentemente, también corresponde para el mismo periodo de las ofrendas la construcción de la chimenea por donde entra el sol únicamente del 8 al 12 de mayo y del 5 al 10 de agosto. Al encontrarse el sol en el cenit, entre las 12:30 y la 13:30 del día, se ilumina el interior, evento que marcaba para los zapotecos el inicio de un nuevo ciclo de lluvias y con ello la preparación de la tierra para la siembra del maíz.

César Dante García Ríos. Egresado de la ENAH. Ha investigado en diferentes proyectos arqueológicos en Nayarit, Querétaro, Guerrero y Baja California Norte. En Oaxaca ha trabajado en Monte Albán, Atzompa, Dainzú, Santa Cruz Xoxocotlán y San Pedro Ixtlahuaca, con labores de gestión del patrimonio arqueológico. Es especialista en iconografía arqueológica zapoteca.

Nelly M. Robles García. Licenciada en arqueología por la ENAH. Maestra en restauración de arquitectura prehispánica y doctora en antropología por la Universidad de Georgia. Especializada en el manejo de recursos arqueológicos en México. Miembro del Comité Científico-Editorial de Arqueología Mexicana.

Eduardo García Wigueras. Arqueólogo por la ENAH. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos en Oaxaca, en sitios como Monte Albán, Atzompa, Valle de Tehuacán-Cuicatlán y San Pedro Nexicho, en la Sierra Juárez.

Tomado de César Dante García Ríos et al., “Una ofrenda musical para la arquitectura monumental”, Arqueología Mexicana, núm. 194, pp. 52-59.