Primera instantánea: la capital prehispánica y la magnificencia de su recinto sagrado

En los albores del siglo XVI, Tenochtitlan vivía el máximo de sus esplendores. En los 13.5 kilómetros cuadrados que entonces llegó a abarcar, la megalópolis insular no sólo comprendía los cuatro grandes cuadrantes urbanos o nauhcampan de Atzacualco, Cuepopan, Moyotlan y Teopan, sino también el territorio septentrional de la recientemente anexada ciudad hermana de Tlatelolco. Se calcula de modo conservador que en esta superficie habrían vivido unos 200 000 individuos, casi todos ellos mexicas, otomíes, xochimilcas y huexotzincas.

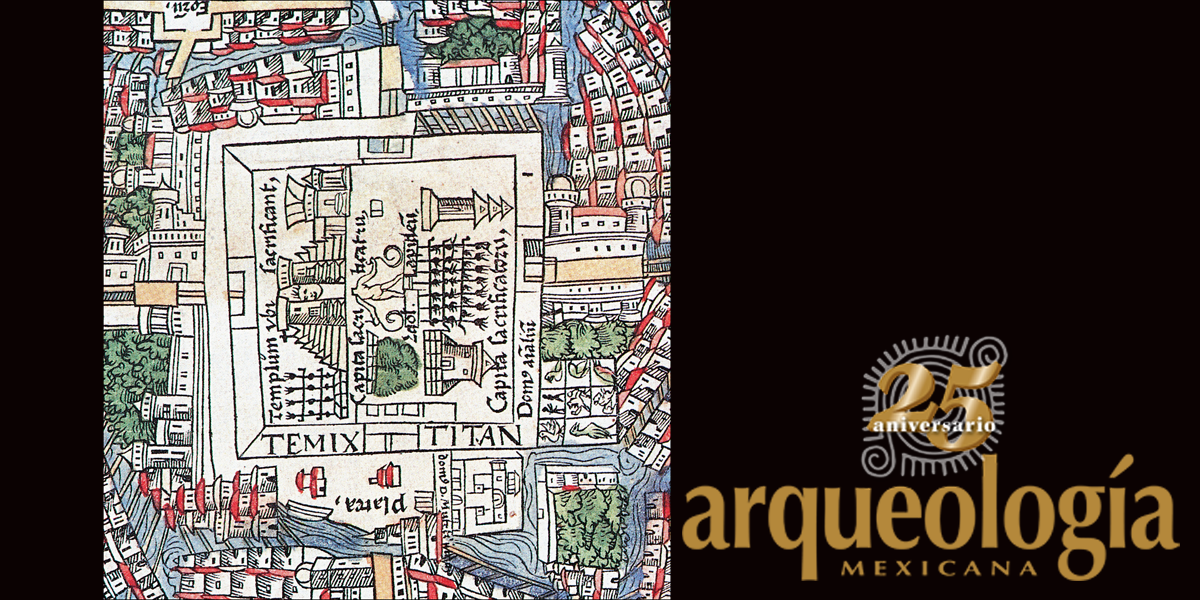

Justo en el corazón de Tenochtitlan se encontraba su recinto sagrado, uno de los teatros rituales más prominentes de la historia mesoamericana, centro por antonomasia de propiciación divina y quintaesencia de la cosmovisión nahua. Era, en el plano religioso, la imagen cristalizada del orden cósmico, así como el trasunto divino en el mundo de los humanos, pues ahí se articulaban lo alto, lo medio y lo bajo con los cuatro rumbos del universo, representados éstos por las cuatro calzadas principales de la ciudad. En el plano político y económico, el recinto materializaba el poder centralizado y absoluto: alrededor suyo giraban como satélites los habitantes de los barrios de la isla, luego los de los asentamientos ribereños del lago y, más allá, los de las provincias tributarias que enviaban periódicamente materias primas y manufacturas a Tenochtitlan.

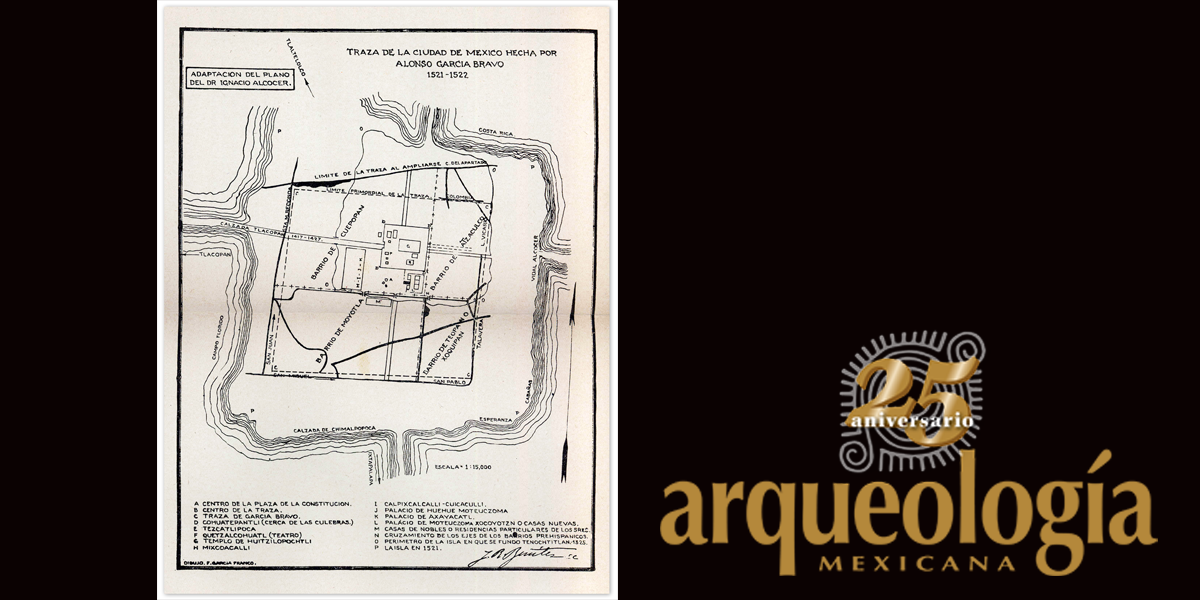

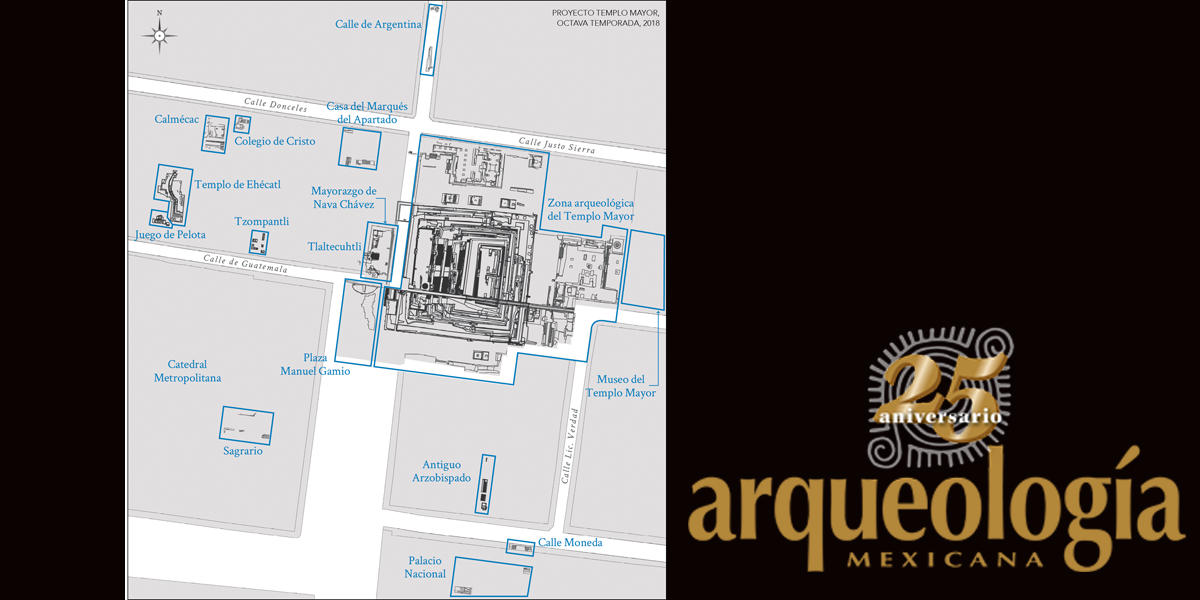

En el contexto global de la urbe, el recinto sagrado estaba completamente circundado por espacios profanos. Con él colindaban, la extensa plaza del tianquiztli y las casas reales de Axayácatl y Motecuhzoma. De manera similar a lo que podemos observar hoy en la Ciudadela de Teotihuacan, una ancha plataforma enmarcaba el recinto de Tenochtitlan por sus cuatro costados, la cual se interrumpía en tres o cuatro ocasiones para conformar los accesos principales. Se ha estimado que este inmenso espacio ceremonial alcanzaba poco más de 12 ha de extensión, comprendidas éstas entre las actuales calles de San Ildefonso y Luis González Obregón al norte, Licenciado Verdad al este, Monte de Piedad y República de Brasil al oeste, y los Patios Marianos del Palacio Nacional al sur.

En el interior del recinto había decenas de edificios religiosos de todas las dimensiones y fisonomías imaginables: masivas pirámides coronadas por capillas, plataformas rituales, oratorios, aposentos sacerdotales, templos-escuela, palizadas que exhibían los cráneos-trofeo, tarimas donde descansaban los monolitos para la inmolación y el ofrecimiento de sangre y corazones humanos, manantiales y otras réplicas de la geografía sagrada, canchas de juego de pelota y almacenes donde las armas adquirían poder sagrado, edificios todos ellos separados entre sí ya por amplias plazas, ya por patios diminutos. Éstos eran los escenarios fundamentales del complejísimo culto estatal, patrocinado por el supremo gobierno para propiciar a poderosas divinidades como Huitzilopochtli, Tláloc, Tezcatlipoca, Ehécatl-Quetzalcóatl y Xipe Tótec. Se intentaba con ello alcanzar el bien de todos los fieles que moraban en Tenochtitlan y en sus comunidades dependientes, así como el éxito bélico y el agrícola del imperio. Dicho culto estaba supeditado preponderantemente al xiuhpohualli o ciclo agrícola de 365 días, aunque también se realizaban numerosas actividades litúrgicas que estaban pautadas por el tonalpohualli o ciclo adivinatorio de 260 días. Y, más allá de la regular marcha de los calendarios, el Estado también auspiciaba fastuosas ceremonias con motivo de las exequias reales y nobiliarias, la entronización de los gobernantes, el reconocimiento de los soberanos aliados de la excan tlahtoloyan, la llegada de los ejércitos triunfantes y el desfile de los cautivos que serían convertidos en alimento para los dioses. En sentido análogo, tanto el estreno de los monolitos sacrificiales como la edificación y continua ampliación de los templos piramidales requerían de solemnidades, de holocaustos y del enterramiento de ricas ofrendas. Finalmente, no debemos olvidar que en el recinto se realizaban ceremonias en las que se pedía el cese de las funestas desgracias enviadas por los dioses para castigar a los seres humanos: las catástrofes agrícolas, las hambrunas, las epidemias, las erupciones volcánicas y los terremotos…

López Luján, Leonardo, “El subsuelo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ruinas sobre ruinas”, Arqueología Mexicana, edición especial, núm. 82, pp. 10-18.