En los escritos de los frailes franciscanos Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente, Gerónimo de Mendieta y Juan de Torquemada, del misionero dominico Diego Durán e, inclusive, del cronista mestizo Juan Bautista Pomar, la descripción de la arraigada costumbre mesoamericana de sacrificar niños suele ocupar un dilatado espacio, equivalente o menor que el dedicado a su condena. Pese a que algunos de dichos cronistas nos informan que este rito también buscaba predecir el desenlace de una batalla, recuperar la libertad perdida por un individuo o librarlo de una terrible enfermedad, todos coinciden en afirmar que casi siempre pretendía asegurar que los tlaloque no dejaran de regar con sus aguas los cultivos. De acuerdo con estos autores, la occisión infantil tenía como marco varias festividades del calendario de 365 días: Sahagún menciona las veintenas de atlcahualo, tlacaxipehualiztli, tozoztontli y huei tozoztli, pero si tomamos en cuenta a Benavente o Durán, habría que sumar a la lista atemoztli e izcalli.

En dichas veintenas, los chicos personificaban a los mismísimos tlaloque, entes sobrenaturales que según hemos visto eran tenidos como “ministros pequeños de cuerpo”. Por tal motivo, los escogidos tenían que ser de muy corta edad, contar con dos remolinos en el cabello y haber nacido en un signo propicio. Además, eran ataviados a imagen y semejanza de las deidades pluviales, y recibían el apelativo del cerro en que serían luego inmolados. De su actitud en la ceremonia dependían los buenos o malos augurios, tal y como nos lo aclaran los informantes sahaguntinos: “Cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábanse los que los llevaban, porque tomaban pronósticos de que habían de tener muchas aguas ese año”.

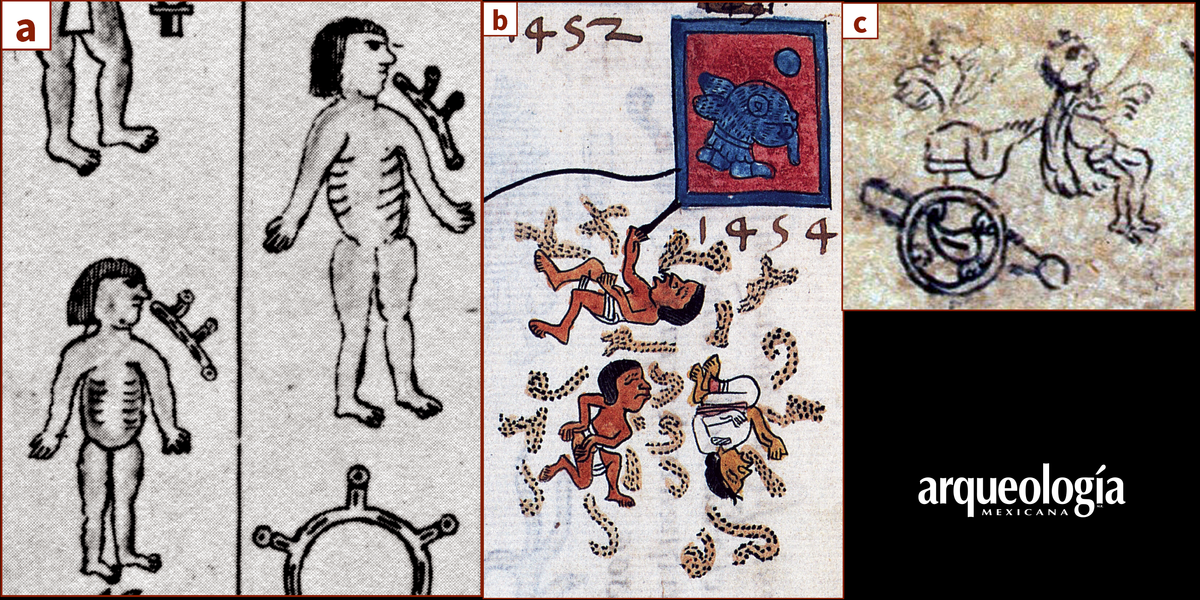

Gracias a las fuentes documentales, sabemos que se sacrificaban tanto varones como mujeres de entre 3 y 8 años. A decir de Pomar, eran “esclavos, que los daban los señores y personas ricas por ofrenda para este efecto”, pero Benavente lo contradice al afirmar que “no eran esclavos, sino hijos de principales”. Cualquiera que fuera el caso, se asevera que la occisión por excelencia era el degüello con cuchillos de pedernal, aunque también se describen otros procedimientos como la extracción del corazón, el ahogamiento y la muerte por inanición dentro de cuevas cuyos accesos habían sido tapiados. En cuanto al número de víctimas, Durán apunta que solían matar de una a cuatro criaturas, Benavente habla en un pasaje de una parejita y en otro de cuatro niños, Pomar menciona entre 10 y 15, en tanto que Sahagún se refiere vagamente a “muchos”. Entre los escenarios rituales por excelencia de la Cuenca de México se enumeran islotes (Tepetzinco, Tepepulco), cerros (Cuauhtépetl, Yoaltécatl, Poyauhtla, Cócotl, el Tetzacualco del Monte Tláloc) y cuerpos de agua (el Lago de Texcoco). Más tarde, los cadáveres seguían destinos diversos: eran arrojados al interior de cavernas o cañadas, lanzados al remolino de Pantitlan, sepultados en cajas de piedra o simplemente cocidos e ingeridos por los participantes de la ceremonia.

Leonardo López Luján. Doctor en arqueología por la Université de Paris Nanterre y director del Proyecto Templo Mayor, INAH.

Tomado de Leonardo López Luján, “Cuando la gente ‘se uno-aconejó’. La gran sequía de 1454 en la Cuenca de México”, Arqueología Mexicana, núm. 149, pp. 36-45.

Texto completo en la edición impresa. Si desea adquirir un ejemplar:

http://raices.com.mx/tienda/revistas-desastres-en-mexico-AM149